Repasser en une ce billet sur Cléo (cette merveille) (entendu dans le poste madame Varda indiquer que le film s’appelle « de 5 à 7 » alors qu’il ne dure qu’une heure et demie « peut-être pour donner un côté coquin » au titre. Peut-être). En tout cas, vendredi dernier, je crois bien vers 11 heures, on apprit la mort, le décès, le départ vers d’autres cieux cinémas histoires de la réalisatrice qui tapait les quatre-vingt-dix printemps quand même. On avait vu Visages, villages il y a peu . Sans doute faut-il que les choses se passent – je ne sais plus, je crois que j’ai vu pour la première fois un film d’elle au début des années soixante dix, « La pointe courte » c’est certain, la date il me semble – je me trompe sans doute, peu importe. En une espèce d’hommage, et aussi à cause d’Anne Savelli qui a écrit le magnifique Décor Daguerre (éditions de l’attente, 2016) dont on parlait aussi ici et ailleurs, enfin disons que les choses passent, et se passent; les films et les livres resteront, sans doute – qui peut dire cette certitude..?

Par ailleurs, ou dans un même mouvement, lecture à la librairie La Petite Lumière, vers 19h le 10 avril (c’est mercredi prochain et 14 rue Boulard, Paris 14 métro Denfert-Rochereau) de quelques parties de ce Décor Daguerre.

Sur l’image d’entrée, madame Varda entourée de JR et M (à Cannes, il y a bientôt 2 ans je crois bien)

Les paroles de la chanson sont de madame Varda, la musique de Michel Legrand (si on osait, on poserait une note de bas de page avec : il faudrait comparer les paroles de cette chanson-là avec celle-ci des Parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1964) – souviens-toi « non, jamais je ne pourrais vivre sans toi… » etc….) (depuis longtemps Jacques Demy y pense): ici Florence dite Cléo (ainsi qu’Arlette était dite Agnès) (Corinne Marchand, magique)

(j’aime assez « les Moulins de mon coeur » du même musicien) (c’est autre chose, mais c’est important – par ailleurs) (par ailleurs d’ailleurs, ce billet devrait prendre place sur l’Air Nu, pour ouvrir la rubrique « la ville au cinéma » que je tenterais de nourrir durant les années qui viennent 19/20/21 etc) (c’est ainsi qu’on aime envisager les choses – on posera les liens, à mesure et au fur que les choses se dérouleront)

Le film date de 1961, Agnès Varda a trente trois ans, Michel Legrand n’en a pas trente. Illustrant les paroles, des images du film, ci-dessus Corinne Marchand de profil, qui chante lors d’un Discorama (je suis content de réunir tout ce monde dans un billet) de madame Denise Glaser (une autre image en couleur, montrera aussi le domicile de Cléopatre – dite Cléo – 6 rue Huygens, Paris 6). L’un des plus beaux films du monde, quand même il serait français (ou parce que) (quoi que madame Varda naquit à Ixelles, banlieue de Bruxelles, j’aime beaucoup savoir ça), je n’avais pas dix ans (je l’ai vu plus tard, t’inquiète) (plusieurs fois, certes : il m’avait semblé, à la première vision, que la maladie était plus bénigne – une autre fois, qu’elle attendait de savoir si elle était enceinte : les souvenirs, ah Cléo – Florence Victoire, quelle merveille – ils s’évaporent, changent, se muent, et nous restons avec eux, semblables, différents, nos rides et nos yeux et nos sentiments qui parfois nous mentent) (encore à nouveau, le rôle tenu par Antoine était, dans mon esprit, tenu par le prince rouge de Peau d’Âne (Jacques Demy, 1970) le jeune Jacques Perrin – il avait alors vingt ans, et se nomme/ait Simonet – comme le temps change – il a adopté le pseudonyme de sa mère – non, donc, ce n’était pas lui…). On notera aussi que le film se déroule de 5 à 7 mais qu’il ne dure que quatre vingt dix minutes (une demi-heure – comme le condamné à mort – s’est échappée).

Tout commence vers 5 heures, par la visite à la voyante Madame Irma (Loye Payen dit wiki) (j’adore) (elle reçoit rue de Rivoli) et son mari (ne dit rien, non crédité) – on annonce que la mort rôde… –

et son mari (ne dit rien, non crédité) – on annonce que la mort rôde… – puis

puis les chapeaux, et vient le voyage en taxi (une Déesse conduite par une femme : Lucienne Marchand, peut-être est-ce la soeur de Corinne, je ne sais), l’épisode des étudiants aux Beaux-Arts, et l’arrivée à destination. Ce sont les rues de Paris. Ici, le 6 rue Huygens.

les chapeaux, et vient le voyage en taxi (une Déesse conduite par une femme : Lucienne Marchand, peut-être est-ce la soeur de Corinne, je ne sais), l’épisode des étudiants aux Beaux-Arts, et l’arrivée à destination. Ce sont les rues de Paris. Ici, le 6 rue Huygens. Un peu de pathos, certes, mais aussi une mue de cette charmante blonde, elle dit suite à ce plan

Un peu de pathos, certes, mais aussi une mue de cette charmante blonde, elle dit suite à ce plan « je vais m’allonger maintenant que je me suis allongée » (sa peut-être secrétaire gouvernante Angèle (Dominique Davray) à l’arrière plan qui rit) , elle va recevoir son amant José (José Luis de Villalonga), puis chanter cette chanson lorsque Bob

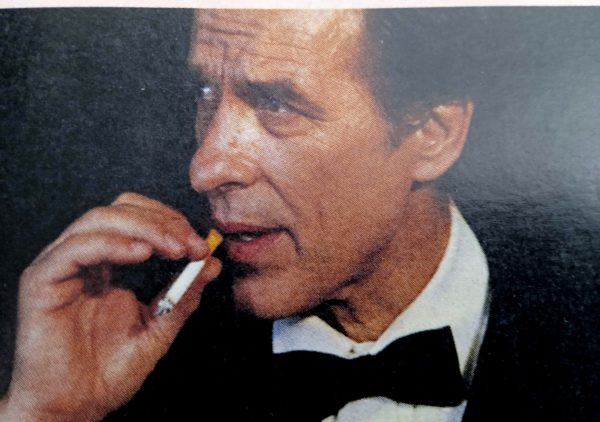

« je vais m’allonger maintenant que je me suis allongée » (sa peut-être secrétaire gouvernante Angèle (Dominique Davray) à l’arrière plan qui rit) , elle va recevoir son amant José (José Luis de Villalonga), puis chanter cette chanson lorsque Bob (Michel Legrand donc, à droite le Plumitif Maurice (Serge Korber)) lui indiquera de commencer. C’est après cette chanson qu’elle entamera sa mue (ôter sa perruque, se changer de blanc en noir, j’illustre ensuite, vous verrez)

(Michel Legrand donc, à droite le Plumitif Maurice (Serge Korber)) lui indiquera de commencer. C’est après cette chanson qu’elle entamera sa mue (ôter sa perruque, se changer de blanc en noir, j’illustre ensuite, vous verrez)

Ainsi les paroles :

« toutes portes ouvertes /en plein courant d’air/je suis une maison vide/

Sans toi sans toi

comme une île déserte/ Que recouvre la mer/ Mes plages se dévident/

Sans toi sans toi

Belle en pure perte/ Nue au coeur de l’hiver/ Je suis un corps à vide/

Sans toi sans toi

Rongée par le cafard/ Morte au cercueil de verre/ Je me couvre de rides/

Sans toi sans toi

Et si tu viens trop tard/ On m’aura mise en terre/ Seule laide et livide/

Sans toi sans toi

Sans toi »

« Non, dit-elle, seule, laide livide, non !! »

Elle se change (elle sort) et la rue, et les hommes sur le pas de la porte qui la suivent des yeux

et la rue, et les hommes sur le pas de la porte qui la suivent des yeux suivre la rue, effrayer

suivre la rue, effrayer les pigeons

les pigeons ça c’est Paris (et puis aller, marcher) (boulevard Edgar Quinet, l’avaleur de grenouilles, le type qui se perce le bras de son aiguille (un poignard javanais dit le scénario), les gens les cafés les gens les gens…) retrouver son amie Dorothée (Dorothée Blanck) qui pose nue dans un atelier de sculpture, s’en aller

ça c’est Paris (et puis aller, marcher) (boulevard Edgar Quinet, l’avaleur de grenouilles, le type qui se perce le bras de son aiguille (un poignard javanais dit le scénario), les gens les cafés les gens les gens…) retrouver son amie Dorothée (Dorothée Blanck) qui pose nue dans un atelier de sculpture, s’en aller (la décapotable (on pense à la voiture amphibie des Rendez-vous de Juillet, évidemment ( Jacques Becker, 1948), les bobines de film…)

(la décapotable (on pense à la voiture amphibie des Rendez-vous de Juillet, évidemment ( Jacques Becker, 1948), les bobines de film…) le cinéma où officie le projectionniste , l’ami l’amant Raoul (Raymond Cauchetier, aussi crédité au générique comme photographe de plateau – on se souvient, à cette occasion, des débuts d’Agnès Varda en photographe de plateau des scènes de Jean Vilar, quelques années auparavant), on y donne « Elmer Gantry le Charlatan » (Richard Brooks, 1960) (et aussi en avant-programme sans doute, « Les fiancés du pont Macdonald » tourné à la Villette) le cinéma de la rue Delambre (Oh Burt…!), non loin de cette gare Montparnasse (lien vers le Montparnasse Monde) (et tout, souvent, illustré de ces gens)

le cinéma où officie le projectionniste , l’ami l’amant Raoul (Raymond Cauchetier, aussi crédité au générique comme photographe de plateau – on se souvient, à cette occasion, des débuts d’Agnès Varda en photographe de plateau des scènes de Jean Vilar, quelques années auparavant), on y donne « Elmer Gantry le Charlatan » (Richard Brooks, 1960) (et aussi en avant-programme sans doute, « Les fiancés du pont Macdonald » tourné à la Villette) le cinéma de la rue Delambre (Oh Burt…!), non loin de cette gare Montparnasse (lien vers le Montparnasse Monde) (et tout, souvent, illustré de ces gens) puis viendra l’épisode la scène la séquence du parc Montsouris (non loin de là, mais il n’y faut voir que des souvenirs réorganisés, mais quand même, malgré tout, là vivrait – quelques années plus tard – Coluche, non loin juste au dessus et de la prison de la Santé et de l’hôpital Sainte Anne juste là, le réservoir)

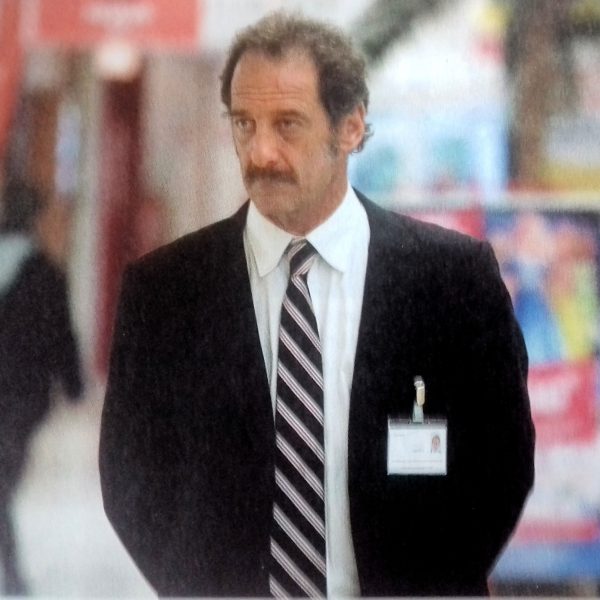

puis viendra l’épisode la scène la séquence du parc Montsouris (non loin de là, mais il n’y faut voir que des souvenirs réorganisés, mais quand même, malgré tout, là vivrait – quelques années plus tard – Coluche, non loin juste au dessus et de la prison de la Santé et de l’hôpital Sainte Anne juste là, le réservoir) Cléo seule (sans personne, livide…) et puis voici qu’apparaît Antoine (Antoine Bourseiller – à la ville, le père de la fille de madame Varda, Rosalie)

Cléo seule (sans personne, livide…) et puis voici qu’apparaît Antoine (Antoine Bourseiller – à la ville, le père de la fille de madame Varda, Rosalie) le filigrane indique la guerre d’Algérie (début des années 60, Edith Piaf qui manque sons suicide, la guerre d’Algérie qui revient comme aux Parapluies…), on parle on se raconte, la maladie, l’engagement, la vie et la mort, quelque chose dans le regard de Cléo qui indique une espèce de chemin

le filigrane indique la guerre d’Algérie (début des années 60, Edith Piaf qui manque sons suicide, la guerre d’Algérie qui revient comme aux Parapluies…), on parle on se raconte, la maladie, l’engagement, la vie et la mort, quelque chose dans le regard de Cléo qui indique une espèce de chemin descendre ensemble le boulevard de l’Hôpital, à deux plus rien n’existerait ? – il me semble me souvenir qu’il s’agit du 67 – et dès lors la ligne – comme la 29 de Jacques Roubaud – garde sur elle – ou la 91 de l’Employée aux écritures – toute la profondeur des rues de Paris – on arrive, on croise le médecin (on lui donnerait bien quelques gifles – finalement non, la mort s’éloigne vite)

descendre ensemble le boulevard de l’Hôpital, à deux plus rien n’existerait ? – il me semble me souvenir qu’il s’agit du 67 – et dès lors la ligne – comme la 29 de Jacques Roubaud – garde sur elle – ou la 91 de l’Employée aux écritures – toute la profondeur des rues de Paris – on arrive, on croise le médecin (on lui donnerait bien quelques gifles – finalement non, la mort s’éloigne vite) il faudra se soigner, sans doute, mais il est déjà 7 heures, raccompagner Antoine par le pont d’Austerlitz (on se souvient aussi de « L’Homme de Rio » (Philippe de Broca, 1964) parce que, aussi, Françoise Dorléac…) (mais on se souvient aussi de Charonne, et de ces moments de guerre) qui s’en va à la guerre, pacifier… Il reviendra, Cléo…

il faudra se soigner, sans doute, mais il est déjà 7 heures, raccompagner Antoine par le pont d’Austerlitz (on se souvient aussi de « L’Homme de Rio » (Philippe de Broca, 1964) parce que, aussi, Françoise Dorléac…) (mais on se souvient aussi de Charonne, et de ces moments de guerre) qui s’en va à la guerre, pacifier… Il reviendra, Cléo…

Cléo de 5 à 7, un film d’Agnès Varda.

et puis, juste là maintenant, Fariba libérée

et puis, juste là maintenant, Fariba libérée