ce n’est pas un problème mais une astreinte (c’est aussi ainsi qu’on identifie les personnels qui sont de garde certains jours fériés dans certains établissements) (un peu comme pour les farmacies – à ce propos je ne parviens à joindre le notulographe et comme il a des problèmes de santé et d’équilibre ces derniers temps, j’espère que ce n’est que technique- anéfé ce n’est que technique) (j’aime pas trop ce genre de mood – ça va mieux) j’ai gardé quelques images parce qu’en cette maison, elles vont et viennent au rythme de l’envie du rédacteur (l’agent est d’astreinte, le mercredi en général)

(il aime le cinéma, certes – à ce propos on peut voir ce « De nos frères blessés » (Hélier Cisterne, 2020) qui nous parle un peu de l’Algérie au milieu des années cinquante – une chronique de la vie de Fernand Iveton, et de sa mort par décapitation sur ordre de l’État d’alors (président Coty, premier ministre Mollet, garde des sceaux Mitterrand : la honte) – mais aujourd’hui il pleut, je n’ai pas le sens de la critique – sans doute suis-je dans une proximité trop contiguë de cette guerre – des images plutôt et d’abord celle-ci pour en (provisoirement) finir avec ce film

on le voit là (en vrai) avec son épouse, Hélène (elle tient un place forte, dans le film)

– mais pas du cinéma tout de suite : ici Ernst Lubitsch qui pose gentiment avec Jeannette MacDonald

ce qu’elle peut se permettre de faire des (ou aux) hommes, sans doute (duo avec Maurice Chevalier dans le « Aimez-moi ce soir » (Rouben Mamoulian, 1932) y’avait aussi Mirna Loy…) (c’était pas non plus ce qu’elle a fait de mieux) (quant au maurice.. passons) : ça ne nous rajeunit pas : près d’un siècle…) – non mais on s’en fout pas mal – l’important c’est aujourd’hui, maintenant et aujourd’hui – mais le propre de cette rédaction c’est sa dispersion – ici une image d’une image de pose

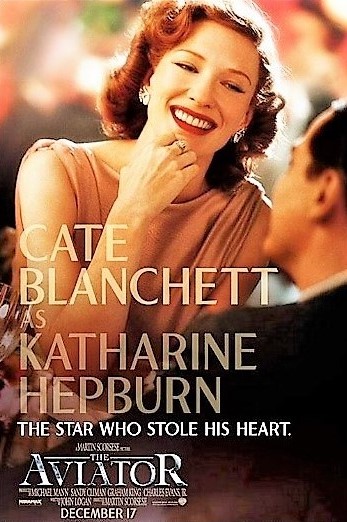

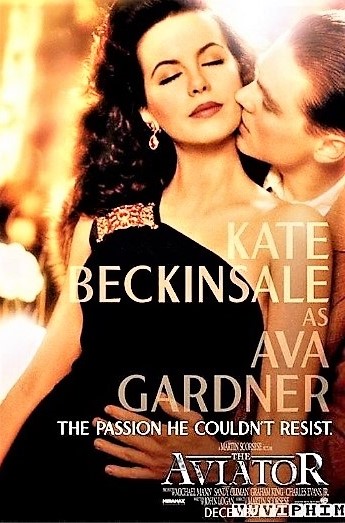

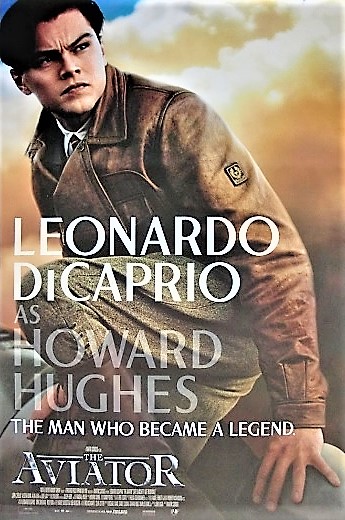

c’est que comme tu sais j’aime beaucoup les actrices (Françoise Fabian, par exemple à cause de l’Algérie, sans doute; Nicole Garcia à cause de son balcon sur la mer – pour ce compartiment du jeu, je veux dire – le Maghreb en gros) ici Jodie Foster parce que j’aime comme elle est, et ce depuis son premier (grand – elle avait 14 ans…) rôle dans Chauffeur de taxi (ça vous a un drôle d’air, traduit hein) (Martin Scorcese, 1976) – mais ce n’était pas exactement le sujet ou l’objet du billet – c’est la crainte et la tentative de ménager ce qui peut arriver dans le monde, la vie, qui m’agit –

un passage sur les traces de Dreamland Virtual Tour dans une ville, Birmingham (c’est aux États, en Alabama – l’un de ces états du sud qui adorent le racisme le plus éhonté) (ce n’est pas le propos non plus, mais ça a tendance quand même à écœurer – un peu comme celui qui œuvre aux frontières est de la Pologne – cette pourriture ambiante mais humaine, qu’est-ce qu’on peut faire, sinon se battre contre elle ? ) (pardon, je m’égare) alors c’est au 1801 avenue F que ça se trouve

(à droite part l’avenue, à gauche la 18ème rue) – immeuble de briques rouges, image de 2009 – puis 2011 (rien de spécial) (on aime à être exhaustif – ce qui est absolument inutile) (mais l’utilité reste un concept ou une manière de voir qui m’indispose)

plus tard, 2015 vaguement le sentiment que ça se dégrade un peu

puis 2016 reprise

sur le mur de la rue, dans le triangle blanc cette inscription qui subsiste

jusqu’au terme des travaux

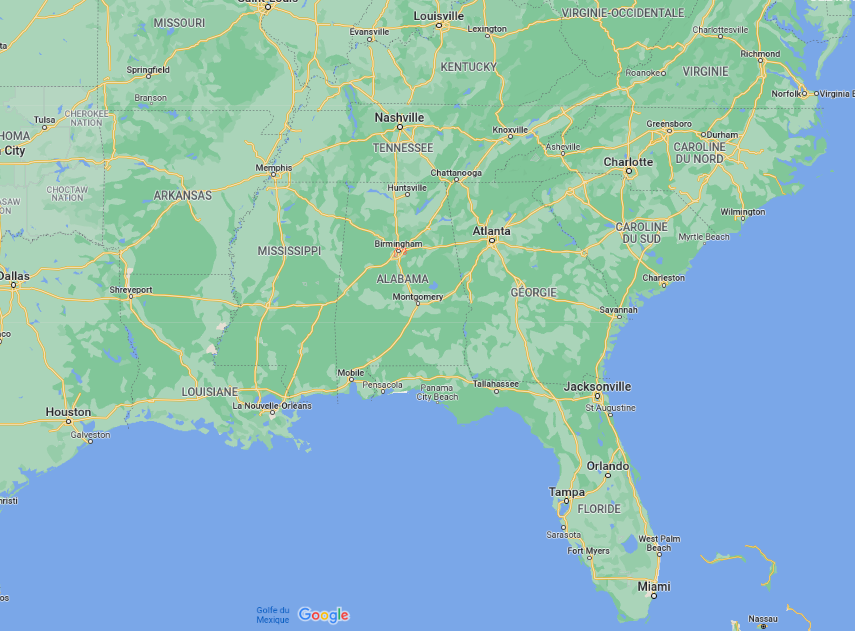

une boite de nuit, j’ai supposé – la rue dix-huitième du nom dans ce bled paumé – la carte que j’ai tenté de centrer sur Birmingham

la dix-huitième rue

(au fond de la perspective, un immeuble qu’on verra bientôt détruit) – l’arrière du bâtiment dans les verts (2011)

puis qui virera aux bleus (2016)

plus tard dans les mauves –

puis cette affiche sur le mur (il s’agit du maire actuel de la ville) (démocrate)

cependant dans la rue, cet arrêt de bus (milieu de nulle part sans doute)

désolé peut-être, en tout cas solitaire

un coin de rue – témoin peut-être – ici un type

et cet immeuble qu’on voyait tout à l’heure au loin et qui m’intriguait – il marque le coin de l’avenue E et de la 19ème rue – on ne le voit plus dans les images assez contemporaines – ici en 2019

de plus près (2012)

déjà à l’abandon) puis 2018 (pas mieux)

jusqu’à 2022 (terminé)