dans le c’est pour bientôt d’il y a quelques mois on avait regardé le générique du « joli mai » de Chris Marker (1963) – ici de même celui de Chronique d’un été – ces temps-ci, Edgar vient de taper un siècle – Jeannot est parti (il avait vu ici (posée entre juin 16

(le numéro c’est 14) et août 17

la rue c’est Sarrette-Paris 14) le jour (31 mai 1917, maison natale) (il nous a quitté.es au Niger en février 2004) (fondateur du GREC (groupe de recherches et d’essais cinématographiques – 1970) et des ateliers Varan(1980) quand même aussi) (dans les années 80 il enseignait à la Sorbonne, un de mes profs) (non, mais le documentaire moi, parfois c’est non – ces temps-ci c’est la mode, encore moins donc – je suis une tête de mule, je sais) or donc

(c’est avec cet Anatole-là que Jeannot a crée dix ans plus tard, le GREC – grand producteur de la nouvelle vague, entre autres – on l’aime encore assez bien lui)

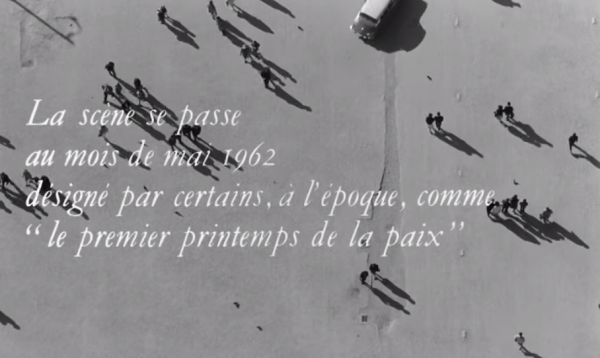

passe le monde (en plongée)

début des années soixante (le film a débuté, se déroule)

Marceline qui cherche du travail (et qui en a trouvé) – générique de fin

(on marquait le mot « fin » à la fin des films, tu te souviens?) (à l’ancienne) sur les Champs Elysées, image bougée tu vas voir(travelling avant)

le noir & blanc ou parce que je n’avais pas dix ans – un certain charme ? (remarque le parapluie, la pèlerine…)

(je ne suis pas certain, mais il me semble qu’il s’agit d’Edgar qui les remonte) (il va croiser ,peut-être, vendant son New-York Herald Tribune, la Patricia d’À bout de souffle) (peut-être)

(en 60, Edgar tape les 40 piges, Jeannot (il est de 14) près de 46)

(un ouvrier pour 3 étudiants) un autre dos, noir celui-là

(la classe comme générique, il me semble)

il me semble que c’est Jeannot de dos, là (les parapluies,les reflets…)

ces inconnus à qui Marceline demandait » et vous, êtes-vous heureux ? » parfaitement sérieuse

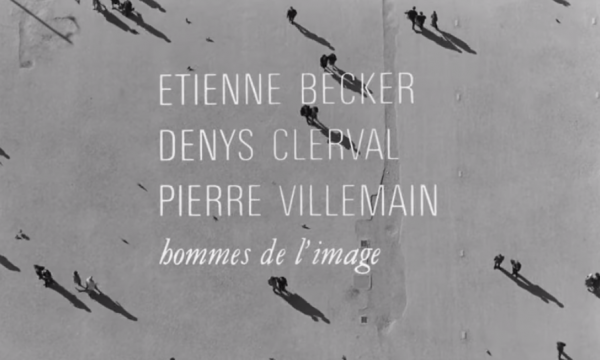

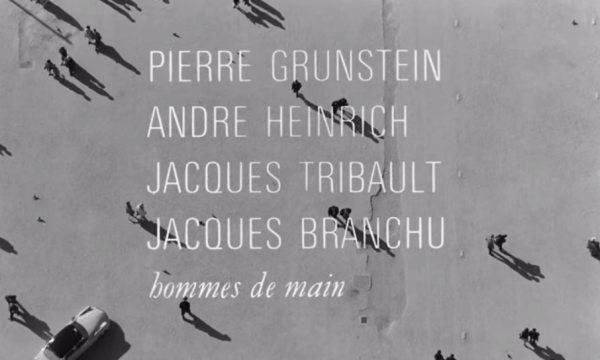

techniques, assistances

j’aime le cinéma mais jamais il ne m’a nourri – sinon spirituellement peut-être

par exemple aux techniciens, pour des raisons financières et de droit, on pose les prénoms (c’est ainsi qu’on les rémunère, qu’on les inscrits sur des listes, qu’on en fait des professionnels avec la carte…)

il m’émerveille mais j’agonis ses manières (la secrétaire en plus petit – c’est une femme c’est entendu)

de petits signes à peine perceptibles (lui avant elles)

on s’en fout, il faut y être au générique, c’est tout – mais dans un certain ordre –

kinotechnique, kézako ?

(André Coutant a inventé une espèce de caméra, c’est pour ça)

il pleut, tu as vu

on en termine

les auteurs (il faudrait parler aussi de Pascale Dauman, l’épouse du producteur, de l’un des producteurs (parler de Philippe Lifchitz), du fait d’intituler la firme Argos, de la (co)production, quelques années auparavant, du « Nuit et brouillard » d’Alain Resnais (1956), il faudrait remonter sous la pluie les Champs Elysées, l’été peut-être…)

Chronique d’un été, un film (assez documentaire mais magnifique quand même) d’Edgar Morin et Jean Rouch

on décèle qu’on se trouve sur la tour Eiffel – (le récitant « c’est eux-seuls (les Parisiennes et les Parisiens) qui peuvent nous dire de quoi est fait Paris au mois de mai ») et débute le générique (accordéon)

on décèle qu’on se trouve sur la tour Eiffel – (le récitant « c’est eux-seuls (les Parisiennes et les Parisiens) qui peuvent nous dire de quoi est fait Paris au mois de mai ») et débute le générique (accordéon)