Un billet qui sort de l’ordinaire (s’il y a un ordinaire) parce qu’il retrace pour le lecteur (ou la lectrice) la fin d’une soirée dans un cinéma (c’était dimanche dernier, 13 octobre 2019).

Ça se passe à Beaubourg, dans la petite salle, le public (un peu clairsemé) a eu droit à la projection du téléfilm « Daguerréotypes » d’Agnès Varda (1975). On connaît assez bien (ici) le travail d’Agnès Varda (et sa Cléo, par exemple), et on a été voir un peu ce qui se tramait là-bas. À l’issue de cette projection, il y avait un entretien avec l’une des plus importantes cinéastes du monde (tout simplement) qui a commis l’image de ce film (et de quatre autres de la Varda : elle la connaît bien). Ce fut, c’est toujours d’ailleurs,la première chef opératrice, directrice de la photo à posséder une carte professionnelle du CNC : figure historique donc, aussi…

Ici donc, le rédacteur a ouvert son magnétophone (en vrai c’est son appareil photo, qui fait aussi téléphone). Ici, la retranscription des paroles dites alors. Je chercherai le nom de la personne qui accueillait ici Nurith Aviv, mais déjà, on remercie pour l’accueil.

(en italique, les questions de ce monsieur; en gras et en italique, les questions de la salle)

Comment avez-vous connu Agnès Varda ?

Eh bien très simplement comme c’était à l’époque, c’était en 75 donc au téléphone elle m’a appelée bonjour c’est Agnès Varda, j’ai vu l’image d’un film que vous avez fait, je l’ai vu à Cannes, et je voulais vous féliciter » donc je me dis c’est bien Agnès Varda veut me féliciter pour Erica Minor le film de Bertrand van Effenterre qui est passé à Cannes, très bien, et puis elle me dit « vous voulez bien travailler avec moi ? « j’ai dit bon, ok, vous pouvez passer demain, oui,je peux passer demain… J’arrive et elle me dit, « bon il y a après demain, il y a ce type-là qui passe au café, est-ce qu’on peut commencer à tourner demain ? » Mais oui, ça va, le lendemain on a commencé à tourner le lendemain, et ce qui est étonnant dans cette histoire c’est qu’elle a vu les images que j’ai faites dans un long métrage et elle a décidé que c’est moi qui… et elle n’est pas du tout… c’est à dire que pendant une semaine elle me cherchait par des voies complètement, complètement détournées, elle a regardé la liste de tous les techniciens qui ont fait le film et elle appelait tout le monde finalement elle est tombée sur la femme d’un ingénieur du son qui lui a donné mon adresse, mais elle était cool…moi je ne l’aurais pas été jusqu’au dernier moment, moi je n’aurais pas eu … voilà elle m’a dit qu’elle avait vu cette image-là et qu’elle était avec Jacques Demy et que tous les deux étaient très… du cadre de la lumière, ça leur a beaucoup plu, je trouve ça génial de la part de quelqu’un comme ça, elle ne savait pas qui j’étais juste, elle a aussi prétendu qu’elle ne savait pas si j’étais homme ou femme…

Quelle était l’équipe lors du tournage, vous étiez combien ?

Eh bien j’avais un assistant qui était à l’époque Denis Gheerbrant mais je crois que ça ne se passait pas très bien entre lui et Agnès je crois qu’en cours de route quelque chose mais je ne sais pas, en fait bon voilà, après je ne me rappelle pas qu’il y avait un électricien, mais il devait y avoir quand même un ingénieur du son, donc ça fait que bon on était quand même au moins 4 oui

Et comment se faisait la connexion entre Agnès Varda et vous, sur le tournage elle était derrière le cadre vous aviez un système de communication… parce que la mise en scène est très précise…

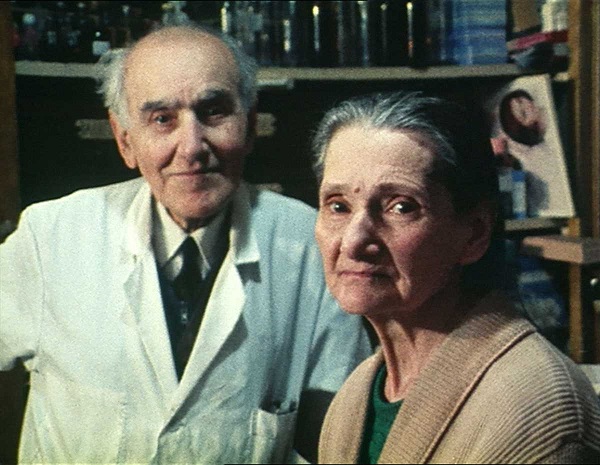

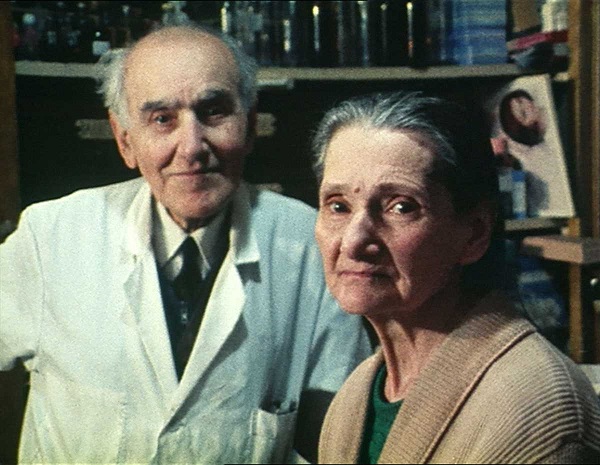

Ça dépend… c’est à dire que le premier jour, je me rappelle je m’en rappelle comme un cauchemar… parce que tout c’était mets toi là mets toi là et mets toi là mets toi là et c’était des plans très courts, hein… bon, le deuxième jour on s’est trouvé chez le boucher et là, ce qui s’est passé c’est que le couple, le vieux couple là qui finit ce film (« le Chardon Bleu ») oui voilà ils sont arrivés

et ils ont… et moi j’ai filmé comme je pouvais donc et elle elle ne pouvait rien, rien dire puisque c’est un plan séquence, hein, là, donc à partir de là, et elle ne pouvait rien dire mais moi non plus c’est à dire que tout d’un coup ça se faisait et il fallait suivre donc c’est là qu’il y a eu quelque chose qui s’est passé et à partir de ce moment-là… je parle de tout ce qui est le… suivre les gens on était là à suivre et elle devait faire confiance et en me faisant confiance à moi, moi aussi je pouvais me faire confiance aussi, donc vous voyez il faut laisser faire, c’est à dire que ce n’est pas moi, moi je ne fais rien moi je pense que c’est les gens qui font la caméra moi je dois juste je suis juste présente mais vraiment je dis ça très sérieusement mais il y a aussi toute la partie qui est de la mise en scène, vraiment de la mise en scène, pas photographique mais presque… Mais alors là ça s’est vraiment passé super bien, c’était vraiment mais justement il ne fallait pas la parole du tout…

Intuitivement

Oui, il n’y avait plus beaucoup de paroles, moi j’ai trouvé ça vraiment.. pour tout ce qui est mise en scène parce que c’était toujours des références à la photographie, on était toutes les deux photographes donc oui, ça s’est vraiment passé dans quelque chose qui était vraiment harmonieux, alors on ne peut pas tellement comprendre comment ça s’est passé le premier jour, parce que vraiment tout au long après, tout au long c’était génial, vraiment génial… Et puis bon voilà

Est-ce qu’il y a des questions, des remarques des observations dans la salle… ?

(dans la salle on apporte le micro – en attendant) Moi j’ai une question, euh… oui,il n’y avait pas d’électricien, mais comment était l’électricité sur le tournage ?

Mais parce que on a tout tiré depuis chez Agnès, pour éclairer et il en fallait parce que à l’époque il fallait éclairer quand même, il n’y avait pas de lumière du tout, là il fallait quand même une certaine quantité de lumière donc, on a tiré un fil de chez Agnès et on tournait en 16 hein, et on a tiré donc le fil de 80 mètres on ne pouvait pas aller plus loin que 80 mètres…

Ce qui a limité le champ d’action

Oui, voilà c’est ça donc on allait dans tous les sens, au maximum 80 mètres et Agnès prétendait que c’était son cordon ombilical (rires) et Mathieu avait à l’époque un an et demi et donc il fallait qu’elle fasse quelque chose qui soit proche si vous voulez voilà… qui la reliait à la maison

Oui, alors la question de la salle : « Bonsoir, j’ai une question un peu bête, je voulais savoir combien de temps a duré le tournage, et est-ce que les scènes étaient répétées ou alors est-ce que c’était spontané ? »

Euh… ça dépend desquelles… répétées je ne crois pas mais bien sûr il y a des scènes qui sont mises en scène bien sûr, exprès quand ils parlent des rêves quand on voit que c’est une caméra et la fin, oui, tout ça est mis en scène mais le reste non, ce n’est pas répété, c’est de l’observation.. et pour le tournage je crois que c’était que quatre semaines… mais après il y a aussi je crois que Agnès a eu des idées une fois qu’elle était au montage des petits bouts qu’elle a ajoutés après comme le sourire de la Joconde, elle a trouvé que la fille ressemblait mais c’est vrai hein… et puis aussi des petits trucs avec le magicien, des petits trucs comme ça qu’on a fait, mais ça c’est la méthode Agnès hein, mais c’est des petits moments, elle monte un peu et des petits trucs qu’on a peut-être fait plus tard…

Ce qui est intéressant, c’est que vous avez dit tout à l’heure que c’était la représentation du magicien qui a déclenché le tournage…

Oui, oui, voilà parce que c’était un samedi et elle a du se dire que oui on va tourner et certainement qu’elle a eu l’idée de dire à tous les voisins d’y aller parce que comme ça, il y aurait tout le monde vous comprenez, c’est à dire que c’était la trame narrative pour elle, c’était à partir de là…

(de la salle) oui,tu disais que c’était qu’elle avait dit « c’était mon cordon ombilical » et je voulais savoir à quel moment de sa vie elle avait décidé de tourner ça ?

Là c’est quand Mathieu son fils a un an et demi et qu’elle n’a pas fait de film depuis un moment..

Et avec son mari ça va ?

Avec son mai ? Oui… là ça allait mais… là où ça n’allait pas c’est un film que j’aime beaucoup c’est un film qui s’appelle « Documenteur » qui raconte le moment où ça ne va pas avec son mari …mais après ils se sont retrouvés hein, mais le moment où ça n’allait pas, ça a donné un de ses meilleurs films en tout cas que moi j’aime beaucoup qui s’appelle « Documenteur » et en anglais «Emotion picture »

Est-ce que c’est un film qui a pu nourrir les vôtres, même si on voit qu’il y a surtout des différences il y a des choses qui ont pu résonner dans votre travail ?

Comme chef opérateur ou comme réalisatrice, parce que c’est quand même différent…

Réalisatrice

Comme réalisatrice… j’ai prix le contre courant de ce que je fais comme chef opératrice hein parce que justement, les films que je fais, à partir du film « Circoncision » et tous les films sur le langage après je me suis privée de justement de tout ce qu’il y a là, la vie des gens, je voulais vraiment me… je voulais vraiment me heurter à comment filmer la parole sans vraiment… y aller en direct hein frontalement et que je continue encore mon dernier film est pareil, mais c’est pas pareil non plus parce que il y a tout un travail qui se fait pendant un an ou deux avec tous ceux qui seront dans le film donc c’est pas pareil mais justement c’est le contraire, mais on croit que ce sont des documentaires mais pour moi, ça ressemble plus au travail que font les acteurs au théâtre… Donc ça n’a pas non… mais je ne peux pas dire mais ce qui continue quand même, tout ce qu’on voit c’est que dans tous mes films on voit ce qui a rapport à la photographie, c’est à dire qu’on voit les gens qui sont debout, le cadre dans le cadre aussi..

Oui, c’est peut-être votre touche de chef-opératrice sur le film, ça, le cadre dans le cadre..

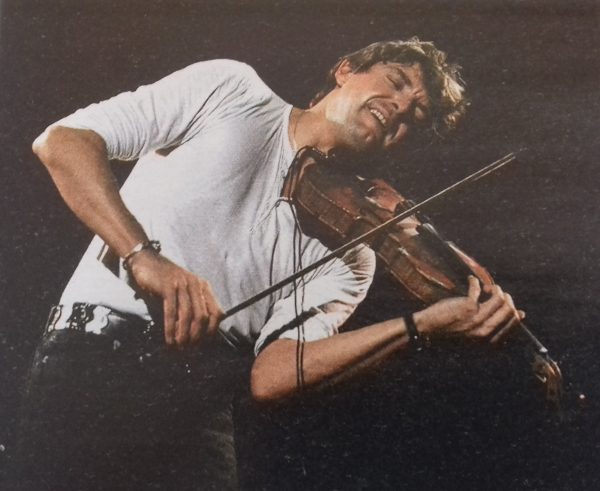

Oui peut-être mais c’est à dire que c’est toujours un va et vient entre si… le travail se passe bien, c’est qu’on ne peut plus savoir qui a fait quoi, parce que ça suffit aussi c’est comme jouer du jazz, on ne sait pas qui fait quoi exactement, qui lance on ne peut pas dire c’est une note, une note une note et on ne peut pas dire, alors évidemment chaque film va nourrir celui qui va venir après mais on ne peut pas tellement dire, ce n’est « un plus un » hein…

(de la salle) Vous avez coupé ensemble ?

Monter on dit, monter…

Oui, vous avez monté le film ensemble ?

Chez les Allemands on coupe, chez les Français on monte hein (rire) non, mais c’est pas moi, non, c’est Agnès, mais Agnès met beaucoup beaucoup de temps pour monter, je dis « met » mais elle est quand même là, hein, elle est là, donc oui, elle mettait beaucoup de temps pour monter ses films parce que c’était toujours tout un travail d’associations d’idées, après elle avait d’autres idées, et elle contrairement à moi parce que pour moi le film ne se passe pas au montage, pas du tout dans mes propres films… mais elle, elle travaille beaucoup beaucoup et même elle va tourner encore après parce qu’elle a trouvé une association d’idée et qu’elle veut montrer.. mais je ne sais pas combien mais des mois et des mois…

(de la salle) Merci pour le film… je voulais savoir si le film s’inspire de la photographie ou plutôt de l’histoire du cinéma parce que on voit toutes ces références à la psychologie photographie, allemande ou même je pense à l’expo … on ne donne pas leurs noms mais on sait où les trouver, c’est comme un album de famille, je voulais savoir ça…

Euh c’est toi qui fais tout le travail là, hein… Mais je ne crois pas qu’Agnès ait des références intellectuelles, hein, non, elle a des références à la peinture, à la photo aussi mais beaucoup beaucoup à la peinture et le travail avec Agnès se fait beaucoup après parce que j’ai fait quand même cinq films avec elle et on allait beaucoup beaucoup ensemble voir des expositions, beaucoup et pas forcément pendant le film mais dès qu’on était quelque part dès qu’on arrivait dans une ville on allait voir beaucoup, beaucoup et elle a fait aussi l’école du Louvre hein et pour elle c’était vraiment et pour moi aussi d’ailleurs jusque maintenant avant que je commence un film je vais toujours au Louvre, mais c’était pour voir comment le peintre le portrait comment la lumière etc. etc. la référence est beaucoup la peinture…

Est-ce qu’on peut dire que c’est une sorte de peinture vernaculaire parce que ça ressemble à ce qu’il y a juste à côté comme exposition…

C’est encore toi ça… oui, mais c’est formidable de faire ces associations-là, c’est bien oui justement

Est-ce qu’on peut parler des portraits photographiques ?

Elle a la chance d’habiter la rue Daguerre et il faut le faire hein…

Il y a un montage aussi qu’elle faisait manuellement, avec un cache…

Oui, oui, avec Agnès tout est artisanal, tout se faisait manuellement, elle avait un cache qu’elle enlevait, qu’elle mettait oui, pas du tout… elle était comme ça toujours du côté artisanal, beaucoup comme la couture… c’est une sorte de patchwork, vous voyez, un peu comme ça, couture et patchwork

Vous avez parlé de « retake » après le tournage, c’est par exemple le magicien, par exemple, retournage après, en cours de montage

Oui, il y a des petits… oui mais vous savez c’était en 75 hein, et je me rappelle qu’avec le magicien on avait refait le plan, par exemple avec la Joconde, oui ça je suis sûre, et aussi avec la boite, les boites des choses comme ça, oui mais elle a eu comme des idées et donc après qu’on ait tourné, elle voulait encore les boites… bon tout comme ça… Et je me demande si on n’avait pas tourné avec la fille, là, sur la patinoire aussi, oui j’ai l’impression que c’était plus tard, et je me dis maintenant que ce n’était pas nécessaire, mais justement moi je suis trop conceptuelle, disons, je crois que si on dit 80 mètres c’est 80 mètres et c’est tout moi je l’aurais enlevé… (rires)

(la salle) je voulais savoir ce que vous pensez du rapport entre le quotidien et le rêve chez Agnès

Chez elle, est-ce que je dois faire sa psychanalyse … ? (rires) non moi ce que je sais c’est que moi à l’époque je faisais une psychanalyse et elle ça l’a beaucoup troublée, elle voulait tout le temps savoir ce qui se passe, et pourquoi je fais ça, et pourquoi j’en ai besoin et moi j’essayais d’expliquer, je disais que au centre de la psychanalyse, c’est le rêve et le travail sur le rêve, voilà alors moi je prétends que c’est sur l’écran, c’est à dire que elle a fait comme si elle était contre et tout ça, mais après elle a demandé à tout le monde de quoi il rêvait… Et les gens, ce qui est marrant c’est que les gens ils ne parlent pas du rêve de la nuit, ils parlent du rêve de jour quoi… hein… alors le rêve, pour les gens à part peut-être le coiffeur, ou celui qui a fait le somnambule, oui je crois qu’il y a quelque chose comme ça, mais moi je me rappelle que ça l’a beaucoup intriguée le pourquoi je vais en analyse que les artistes ils ont pas besoin d’aller en analyse de tout ça…

(la salle) le film a l’air de se poser dans une quotidienneté objective extraordinaire, mais en fait il devient une fiction

Une vision ?

Une fiction…

Ah oui, bien sûr

Un rêve, les gens commencent à révéler quelque chose d’eux-mêmes, et il me semble que le personnage de l’illusionniste introduit cette dimension surprenante…

Oui mais c’est ça le problème de la fiction, c’est ça

Qui fait que le film n’est plus un documentaire, c’est quelque chose de très poétique, elle dit quelque chose…

Mais oui, bien sûr… mais moi je ne sais pas ce que c’est que la réalité et cetera parce que déjà dès qu’on met un cadre autour de quelque chose c’est déjà une fiction, hein, pour moi, donc après qu’est-ce qu’on appelle fiction, pour moi, ce n’est pas très… Et elle, elle a pris à bras le corps l’illusionniste, elle a commencé le film par là, et elle savait que ça devait aller par là intuitivement, donc elle a commencé par là intuitivement et après elle a suivi mais c’est ça la force d’Agnès justement elle a fait ça fiction documentaire etc comme d’ailleurs Chantal Akerman aussi, il n’y a pas, il n’y a pas … c’est à dire qu’un jour on va faire ce qu’on appelle fiction et un jour ce qu’on appelle documentaire, hein

C’est vrai que le film, avec le magicien, serait plus dans la ligne Lumière du cinéma mais le magicien introduit Méliès…

Oui…

Éventuellement, ces références cinématographiques, cette cohabitation,de ces deux lignées

Oui,mais c’est ça avec Agnès,elle allait de l’un à l’autre oui, et justement moi c’est ce à quoi je tiens beaucoup, et j’aime ça beaucoup…

le dernier JR qui ne quitte ni ses lunettes ni son chapeau colle des affiches sur les murs. C’est juste magnifique, la Varda filme et fait le clown (lui aussi), la musique accompagne précède tisse élabore illustre. Une douzaine de tableaux plus des transitions (au montage, la Varda) (comme Alain Resnais), une espèce de road-movie (c’est un genre, c’est un classement dans lequel les premières places sont prises par des fictions, « Alice dans les villes » (Wim Wenders, 1974), et « Thelma et Louise », (Ridley Scott 1991)), on aurait tendance à dire « de vrais gens » (mais les faux ne sont qu’au cinéma, à la télévision, sur les photos…), j’en ai gardé quatre ou cinq (ce ne sont que ceux qu’on m’a proposés à travers la banque d’images dont je dispose) : quelque chose de la réalité du monde. Par exemple, je viens de trouver cette image des femmes de dockers (le formidable « c’est nos femmes » dit l’un d’entre eux – ils sont tout petit, en bas des images, les femmes comme des oiseaux à la place du coeur)

le dernier JR qui ne quitte ni ses lunettes ni son chapeau colle des affiches sur les murs. C’est juste magnifique, la Varda filme et fait le clown (lui aussi), la musique accompagne précède tisse élabore illustre. Une douzaine de tableaux plus des transitions (au montage, la Varda) (comme Alain Resnais), une espèce de road-movie (c’est un genre, c’est un classement dans lequel les premières places sont prises par des fictions, « Alice dans les villes » (Wim Wenders, 1974), et « Thelma et Louise », (Ridley Scott 1991)), on aurait tendance à dire « de vrais gens » (mais les faux ne sont qu’au cinéma, à la télévision, sur les photos…), j’en ai gardé quatre ou cinq (ce ne sont que ceux qu’on m’a proposés à travers la banque d’images dont je dispose) : quelque chose de la réalité du monde. Par exemple, je viens de trouver cette image des femmes de dockers (le formidable « c’est nos femmes » dit l’un d’entre eux – ils sont tout petit, en bas des images, les femmes comme des oiseaux à la place du coeur)

un autre montre des chèvres avec leurs cornes

un autre montre des chèvres avec leurs cornes

le maire de la commune où se trouve le bunker (SAINTE MARGUERITE-SUR-MER (re)) raconte comment le bunker a été poussé (ici il est très pixellisé) avant qu’il ne tombe sur la tronche d’un promeneur/touriste ou quelque chose, et comment il est resté ainsi sur la plage. L’agriculteur aux 800 hectares de Chérence dont j’ai oublié le nom (il se reconnaîtra) (l’image du hangar se trouve aussi sur le blog du

le maire de la commune où se trouve le bunker (SAINTE MARGUERITE-SUR-MER (re)) raconte comment le bunker a été poussé (ici il est très pixellisé) avant qu’il ne tombe sur la tronche d’un promeneur/touriste ou quelque chose, et comment il est resté ainsi sur la plage. L’agriculteur aux 800 hectares de Chérence dont j’ai oublié le nom (il se reconnaîtra) (l’image du hangar se trouve aussi sur le blog du