ce texte, écrit suivant une consigne de l’atelier d’écriture hiver 22 de François Bon, tente d’élucider la réalité d’une des maisons de l’enfance (au vrai de deux, sauf que quand je connus la seconde, je n’en étais plus un, d’enfant) – c’est en cela qu’elle constitue un épisode du raku élaboré ici et auquel on contribue – elle se tenait au bout d’une allée de platanes centenaires, longue dans le souvenir, ombrée droite on apercevait au loin quelque bâtiment – il y avait là un chien, berger allemand, tenu par une chaîne – cette maison, celle d’un de mes oncles marié à une de mes tantes (fatalement : mais c’est un oncle par alliance, cette tante étant sœur aînée de ma mère) – il y avait dans la grande cour d’entrée où aboutissait l’allée de nombreux bâtiments, dont certains chaulés eux aussi avaient un toit arrondi, des chais ou des caves, où étaient entreposés les restes des moûts des raisins après les vendanges (je me souviens de cette odeur) qu’on nous dépeignait comme des endroits maléfiques et sacrés (des sables mouvants qui engloutissaient quiconque avait le front d’y entrer – le moût s’obtenait alors par foulage mais je n’y ai jamais assisté) – les cépages des raisins étaient le syrah et le cabernet sauvignon (noir), donnant des fruits mauve foncé – plus tard, vers la fin des années cinquante (ou le début des années soixante, je ne sais pas) après expropriation (avec dédommagement, je crois bien), cet oncle acheta une autre propriété du même ordre, (même cépage en tout cas crois-je me souvenir) située à une centaine de kilomètres au sud de Rome. Il ne fait pas de doute que les souvenirs mêlent les deux maisons en une seule et même pourtant différente et semblable aussi pourtant – blanche grande claire grandes fenêtres et voilages – je me souviens assez bien de celle d’Italie, j’y suis allé à l’été soixante treize, lors du voyage que nous avions entrepris, un de mes amis et moi, dans sa deux chevaux

il y a une ombre, un fantôme, une goule, quelque chose qu’on cache – même si on cherche à (se) la cacher, elle réapparaît – c’est là et ça ne partira jamais – il y avait dans le milieu de l’escalier qui allait à l’étage, dans la courbe, un pallier où donnait une petite porte qui elle-même donnait dans un espèce de grenier – probablement une remise – un endroit où se trouvaient les objets au rebut mais à cette époque-là, on gardait les objets, c’était juste après guerre, on ne faisait pas encore dans le jetable le gâchis les déchets – on gardait peut-être bien tout et lorsque les gens étaient riches, ils gardaient ce qu’ils avaient acquis

“après-guerre” qu’est-ce que ça veut dire, laquelle ? plus on s’en éloigne et plus elle paraît illusoire, finie, défendue – elle n’a jamais voulu écrire, ni lire d’ailleurs : elle a vécu ces moments-là (elle est de 26) et plus tard les autres qui seront retracés plus loin

– partout des images – partout des portraits des gens (ou des lieux) qu’on aime sans les connaître –

des lieux, ici l’un d’eux

c’est une vue de Hammam Lif (une ville de banlieue par laquelle on devait passer pour rejoindre la propriété de F. (à Créteville – aujourd’hui c’est une prison)) (olives et vignobles) (devant chaque rang, un rosier) – c’est certainement là et ça hante (Hammam parce qu’il y avait là des sources d’eaux chaudes, thermes sans doute – Lif , ça veut dire la vie en arabe – ajoute un “e” et c’est la même chose en anglais) : de l’autre côté du mont Boukornine, là

cette maison-là était celle où vivait sa sœur – son étage où se trouvaient les chambres, les salles de bain et au milieu de l’escalier, dans son coude, ce petit pallier et cette petite porte (foncée de bois arrondie en son haut) – y retourner aujourd’hui et voir les deux canapés de cuir blanc qui se faisaient face, de part et d’autre de la table basse (verre sur fer forgé) sur laquelle elle posait un ou deux livres de photographies ou d’autre chose, devant une cheminée tellement inutile – sur l’avaloir vaguement oblique il avait installé un grand miroir vénitien qui mimait un soleil dont les rayons de bois dorés s’étalaient sur la presque totalité du muret

aucune idée de la façon dont ils emménagèrent – il a bien fallu qu’ils emménagent – il paraît que F. lui a fait une cour incessante assidue envoyant fleurs bouquets bijoux cartes et d’autres choses encore – on aime à romancer – il venait la chercher le soir vers sept heures chez ses parents dans sa décapotable beige sellerie de cuir fauve – il y a eu cette chanson bien plus tard, au sujet d’une femme, un homme qui lui disait

“tu ne me trompes pas va |

avec ton cinéma hum hum |

ta robe et tes chaussures |

de la couleur de ta voiture |”

ils allaient dîner, au Kram ou à la Goulette, un restaurant de poissons juste au bord de l’eau

dans le grenier, la remise à laquelle on accède par une petite porte arrondie, au milieu de l‘escalier, au dessus d’une armoire il semble qu’on ait trouvé là des lettres, des photos et un cahier – la couleur de la couverture n’est pas précisée – dans un carton, on les a déménagés et on a remis à l’intérieur, sur la planche du bas, le carton dans l’armoire quand elle a été remontée en Italie

il y a eu les événements et il a bien fallu qu’ils déménagent – aucune idée de la façon dont ça a pu se dérouler – F. avait les cheveux gominés, noirs, peut-être peignés une raie sur le côté il sentait le vétiver et aimait les vêtements de cachemire et les foulards de soie – dans le souvenir il est impeccable, veste de lin doux chemise de couleur tendre sourire agressif sûrement – jamais réussi à savoir sa nationalité, Italie Libye Tunisie ailleurs encore, jamais su

la maison de Frosinone elle aussi était chaulée, on accédait à l’étage par un escalier extérieur : le premier étage était indépendant – vignes et oliviers, un rosier devant chaque rang de ceps – au loin, là-bas, la mer auprès de laquelle on mangeait des granites après le bain et la douche – citron ou fraise –

il a bien fallu qu’elle entrepose les meubles quelque part lorsqu’elle revendit la propriété à l’un des contremaîtres – elle ne pouvait plus supporter de vivre là elle n’avait jamais aimé ni la campagne ni la terre ni ces satanés vignobles – et encore moins ces oliviers tordus par les ans – et puis c’était trop loin de Rome – c’était vers la fin du siècle précédent je ne sais plus qui y alla pour déménager quelques choses ici ou là, reprendre le miroir, les objets auxquels il tenait, non, je n’ai rien pris de particulier* mais le carton est toujours quelque part, dans un grenier, une grange, le fond d’un garage – l’armoire a été remontée dans un appartement via di Ripetta au 22 je crois – elle a disparu, ce siècle avait cinq ans

il y a une ombre, un fantôme, une goule, quelque chose qu’on cache – même si on cherche à (se) la cacher, elle réapparaît – c’est là et ça ne partira jamais – partout des images – partout des portraits des gens (ou des lieux) qu’on aime sans les connaître (ici l’un d’eux)

* : mais si, sa montre, une Piaget automatique calibre 51 (le fond blanc en était cassé) (réparée, des chiffres romains y indiquent les heures, le 4 est s’écrit IIII)

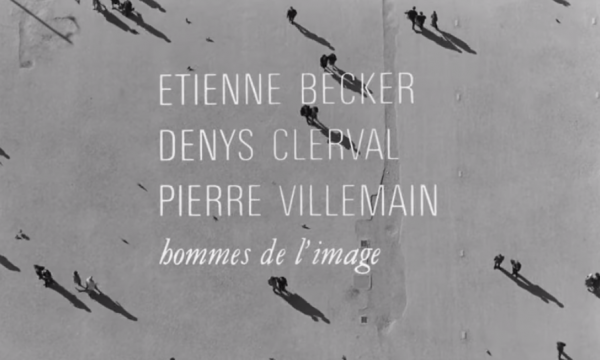

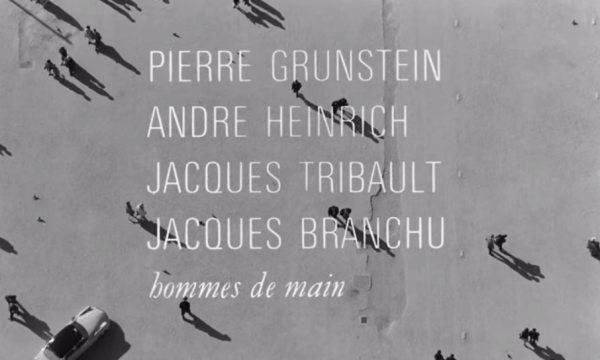

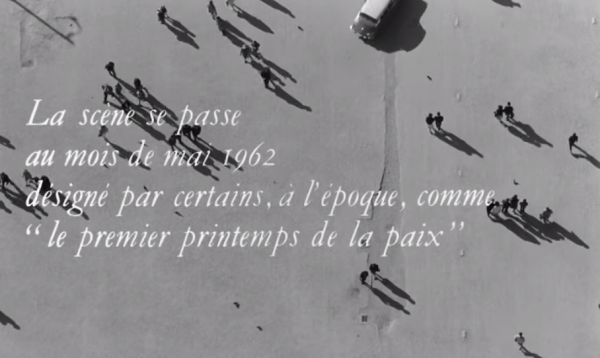

on décèle qu’on se trouve sur la tour Eiffel – (le récitant « c’est eux-seuls (les Parisiennes et les Parisiens) qui peuvent nous dire de quoi est fait Paris au mois de mai ») et débute le générique (accordéon)

on décèle qu’on se trouve sur la tour Eiffel – (le récitant « c’est eux-seuls (les Parisiennes et les Parisiens) qui peuvent nous dire de quoi est fait Paris au mois de mai ») et débute le générique (accordéon)