Comme il n’est pas question de laisser cette maison vide, on se résout à y déposer un billet – même si le film en question a quelque chose qui ne correspond pas vraiment à la passion qui peut animer le rédacteur pour le cinéma : ce n’est pas que le réalisme des faits soit mis en question; peut-être que le monde qu’il décrit est éloigné de celui dans lequel il vit. Il y a pourtant dans cette destination, ce pays, l’Iran, cette campagne et cette ville, quelque chose d’exact et de vrai. Les discussions qui ont lieu dans les voitures, les relations qui ne sont que d’intérêt, sans amour et sans compréhension sinon recours à la force, brute et aveugle, indiquent une disposition plutôt hargneuse et sauvage : il se peut que cette description soit la réalité de la vie. Je ne sais pas bien s’il s’agit d’une attitude franche contre le régime, ou d’une volonté de se montrer plus dur encore que l’acier tranchant dont on sent bien que l’Etat est fondé, bâti, constitué dans ce pays particulier. J’en ai peur, sans doute – mais dans cette circonstance, ici maintenant, regardant l’hypocrisie ambiante (celle de la tête de l’exécutif comme celle de ceux qui la servent), il se peut qu’il s’agisse d’une voie de recours. Le manque de sympathie fait trembler les certitudes, mais s’il n’y a qu’ainsi qu’on puisse survivre, peut-être faut-il s’y résoudre.

Ca se passe en Iran, le type (jamais un sourire) vient d’ailleurs – on ne sait trop. Sa femme bosse dans une école, lui élève dans un paysage magnifique des poissons en eau douce (ce sont des poissons dont sont friands les Iraniens, sans doute à certaines fêtes – je ne me souviens plus exactement, il y a quelque chose comme un sens, un signe, un témoin de quelque chose). L’histoire commence par une aiguille pénétrant dans une pastèque : le type, en secret, fabrique une espèce d’alcool, cache ses fruits dans une trappe, arrivent deux types à moto : ils cherchent quelque chose (sans doute cet alcool) finissent par lui confisquer son fusil ( la loi islamique, certainement : il faudra venir à la mosquée au besoin réclamer l’arme – c’est assez trouble).

des poissons en eau douce (ce sont des poissons dont sont friands les Iraniens, sans doute à certaines fêtes – je ne me souviens plus exactement, il y a quelque chose comme un sens, un signe, un témoin de quelque chose). L’histoire commence par une aiguille pénétrant dans une pastèque : le type, en secret, fabrique une espèce d’alcool, cache ses fruits dans une trappe, arrivent deux types à moto : ils cherchent quelque chose (sans doute cet alcool) finissent par lui confisquer son fusil ( la loi islamique, certainement : il faudra venir à la mosquée au besoin réclamer l’arme – c’est assez trouble).

Puis l’histoire suit son errance : le terrain est convoité par des édiles, il ne veut pas céder, l’eau dont il se sert lui est rationnée, sa femme tente d’intervenir

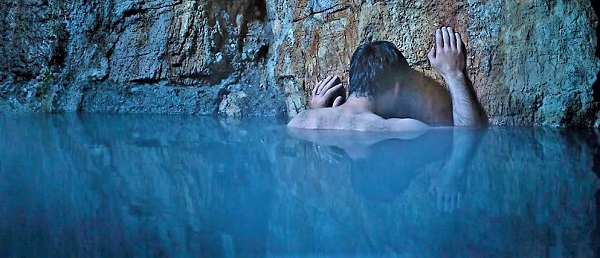

sans y parvenir… Il y a quelque chose de l’amour qui unit ces deux personnes (ils ont ensemble un fils) mais il y a surtout quelque chose qui les sépare (elle lui apporte son aide, mais lui n’en veut pas, quelque chose d’individuel et de sauvage aussi). Il faut qu’il paye, lui ne veut pas. L’eau de ses bassins où vivaient ses poissons rouges est empoisonnée, les poissons meurent… Il se réfugie dans une sorte de grotte, un bain d’eau chaude, il boit son alcool de pastèque

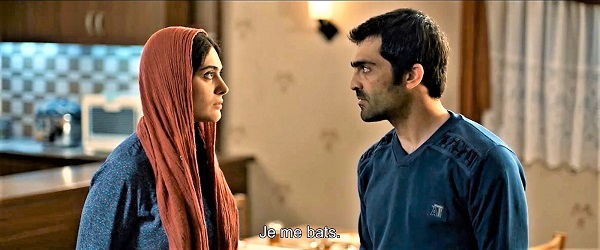

sans doute ourdit-il un plan dont il ne confie pas la teneur à sa femme. Simplement : il se bat

sans doute ourdit-il un plan dont il ne confie pas la teneur à sa femme. Simplement : il se bat Seul. Contre tous, il vend son auto, paye, tente de surnager : non. Sa maison brûle…

Seul. Contre tous, il vend son auto, paye, tente de surnager : non. Sa maison brûle… On se souvient de l’avant-dernier plan du film de Tarkovski « Sacrifice » cette merveille. Oui, on met le feu à sa maison (il a fait partir sa femme et son enfant chez son beau-frère, parce que se battre voilà le moteur). Il se bat

On se souvient de l’avant-dernier plan du film de Tarkovski « Sacrifice » cette merveille. Oui, on met le feu à sa maison (il a fait partir sa femme et son enfant chez son beau-frère, parce que se battre voilà le moteur). Il se bat Seul. Conçoit, seul, sa façon, sa manière, sa victoire. Paye. S’allie. Et puis, et puis…

Seul. Conçoit, seul, sa façon, sa manière, sa victoire. Paye. S’allie. Et puis, et puis… Paysages magnifiques, villes et villages, villageois et vengeances, ce n’est pas qu’on ne le comprenne pas, simplement il est rattrapé par le reste du monde. Le film a obtenu le grand prix de la sélection « Un certain regard » à Cannes en 2017.

Paysages magnifiques, villes et villages, villageois et vengeances, ce n’est pas qu’on ne le comprenne pas, simplement il est rattrapé par le reste du monde. Le film a obtenu le grand prix de la sélection « Un certain regard » à Cannes en 2017.

Un homme intègre, un film de Mohammad Rasoulof.

Lui : Reza Akhlaghirad; elle : Soudabeh Beizaee

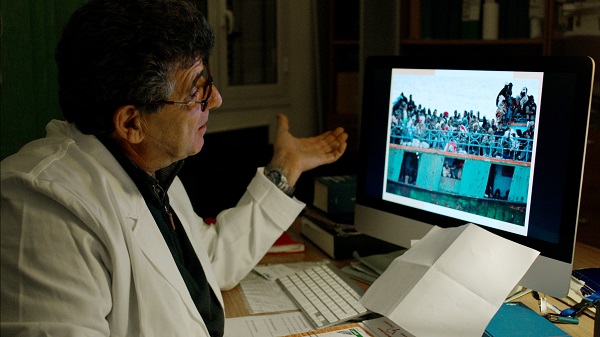

le dernier JR qui ne quitte ni ses lunettes ni son chapeau colle des affiches sur les murs. C’est juste magnifique, la Varda filme et fait le clown (lui aussi), la musique accompagne précède tisse élabore illustre. Une douzaine de tableaux plus des transitions (au montage, la Varda) (comme Alain Resnais), une espèce de road-movie (c’est un genre, c’est un classement dans lequel les premières places sont prises par des fictions, « Alice dans les villes » (Wim Wenders, 1974), et « Thelma et Louise », (Ridley Scott 1991)), on aurait tendance à dire « de vrais gens » (mais les faux ne sont qu’au cinéma, à la télévision, sur les photos…), j’en ai gardé quatre ou cinq (ce ne sont que ceux qu’on m’a proposés à travers la banque d’images dont je dispose) : quelque chose de la réalité du monde. Par exemple, je viens de trouver cette image des femmes de dockers (le formidable « c’est nos femmes » dit l’un d’entre eux – ils sont tout petit, en bas des images, les femmes comme des oiseaux à la place du coeur)

le dernier JR qui ne quitte ni ses lunettes ni son chapeau colle des affiches sur les murs. C’est juste magnifique, la Varda filme et fait le clown (lui aussi), la musique accompagne précède tisse élabore illustre. Une douzaine de tableaux plus des transitions (au montage, la Varda) (comme Alain Resnais), une espèce de road-movie (c’est un genre, c’est un classement dans lequel les premières places sont prises par des fictions, « Alice dans les villes » (Wim Wenders, 1974), et « Thelma et Louise », (Ridley Scott 1991)), on aurait tendance à dire « de vrais gens » (mais les faux ne sont qu’au cinéma, à la télévision, sur les photos…), j’en ai gardé quatre ou cinq (ce ne sont que ceux qu’on m’a proposés à travers la banque d’images dont je dispose) : quelque chose de la réalité du monde. Par exemple, je viens de trouver cette image des femmes de dockers (le formidable « c’est nos femmes » dit l’un d’entre eux – ils sont tout petit, en bas des images, les femmes comme des oiseaux à la place du coeur)

un autre montre des chèvres avec leurs cornes

un autre montre des chèvres avec leurs cornes

le maire de la commune où se trouve le bunker (SAINTE MARGUERITE-SUR-MER (re)) raconte comment le bunker a été poussé (ici il est très pixellisé) avant qu’il ne tombe sur la tronche d’un promeneur/touriste ou quelque chose, et comment il est resté ainsi sur la plage. L’agriculteur aux 800 hectares de Chérence dont j’ai oublié le nom (il se reconnaîtra) (l’image du hangar se trouve aussi sur le blog du

le maire de la commune où se trouve le bunker (SAINTE MARGUERITE-SUR-MER (re)) raconte comment le bunker a été poussé (ici il est très pixellisé) avant qu’il ne tombe sur la tronche d’un promeneur/touriste ou quelque chose, et comment il est resté ainsi sur la plage. L’agriculteur aux 800 hectares de Chérence dont j’ai oublié le nom (il se reconnaîtra) (l’image du hangar se trouve aussi sur le blog du