je me laisse faire : arte diffuse des films d’Abbas Kiarostami, alors à nouveau je les regarde, je les aime, je les regarde encore, je les ai vus, je les vois – Abbas Kiarostami est décédé il y a quatre ans, à Paris où il était soigné, il avait 76 ans mais ne tournait plus en Iran. Cette perte…

on aime les enfants – c’est une affaire entendue – parce que justement ils sont aimables – celui-ci par exemple

il se nomme Ahmad (dans le film: dans la réalité, il se nomme Mohammed Reza) ou celui-là

c’est lui Mohammed Reza (c’est Ahmad dans la « vraie » vie) (Abbas K. a interchangé les noms, pour rire, sûrement – pour les faire jouer l’un à la place de l’autre et vice-versa) – ils sont ensemble à l’école; ils doivent être en quelque chose comme le cours préparatoire, ils apprennent à écrire ; Mohammed s’est fait gronder, il n’a pas fait ses devoirs (il travaillait), il pleure, c’est déchirant (vraiment, pauvre môme…); ce sont des enfants, ils sont pauvres comme leurs parents et arrivés à la maison, avant de faire leurs devoirs d’écriture on les fait bosser : par exemple celui-ci a mal au dos

c’est pourquoi il n’a pas fait ses devoirs (les bidons de lait sont lourds)

une classe de garçons, ils sont vingt et ils bossent – c’est vraiment une belle histoire (un scénario en platine) – Ahmad a pris par mégarde le cahier de Mohammed Reza, il cherche à savoir où se trouve la maison de son ami (en platine – magnifique et sublime) ne la trouve pas, cherche et court et croise ce type qui s’appelle comme son ami

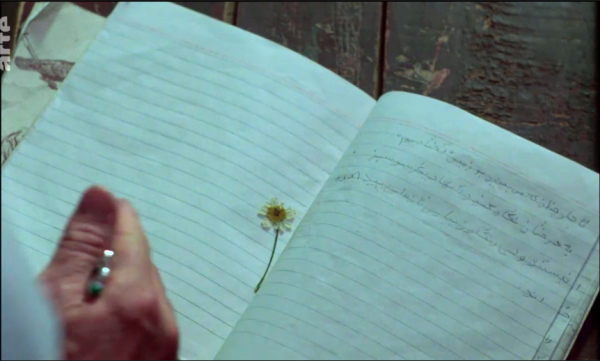

mais ce n’est pas son père alors il court, Ahmad, il cherche, se trompe court encore, revient repart, croise un vieil homme qui fabrique des portes, lequel lui donne une fleur, et l’emmène chez (de nouveau,) cet homme (ce n’est pas là) (non, ce n’est pas là mais c’est la nuit qui vient), Ahmad s’en va, c’est la nuit – il rentre chez lui – le voilà de retour, le soir on dîne, il a ses devoirs à faire, il va les faire – séquence formidable – il est là

tu vois comme il s’applique ? Pour faire son travail

sa mère lui apporte à manger (il n’a pas mangé à table, il était préoccupé : le cahier de son ami, il n’a pas réussi à le lui rendre : demain, le maître va le punir, le chasser peut-être…) – il travaille Ahmad – si Flaubert avait été Emma, moi j’aurais bien été Ahmad –

sa mère lui apporte à manger (il n’a pas mangé à table, il était préoccupé : le cahier de son ami, il n’a pas réussi à le lui rendre : demain, le maître va le punir, le chasser peut-être…) – il travaille Ahmad – si Flaubert avait été Emma, moi j’aurais bien été Ahmad –

il est tard mon garçon – un peu, oui, il est un peu tard mais voilà que le vent ouvre la porte

le vent qui tourne les pages, le vent qui souffle entre, bouscule le linge, Ahmad est là et regarde le vent (tout comme Joris Ivens filmait le vent, Abbas nous le fait sentir) (c’est quoi le cinéma, sinon filmer le vent ?)

oui, Ahmad, regarde le vent, regarde Ahmad… (sa mère ramasse le linge dans la nuit – Ahmad regarde et regarde encore)

et c’est déjà demain, c’est déjà la classe, mais Ahmad n’est pas là – on se dit « il dort encore il s’est couché trop tard il était si fatigué » – et puis

le voilà (il tente un mensonge pour expliquer son retard et puis finalement non) il entre rejoint sa place

à côté de son ami (sa maison, il ne l’a pas trouvée)

mais ce n’est pas faute de l’avoir cherchée

bah tant pis – il a fait les devoirs de Mohammed, le maître voit les devoirs faits, c’est très bien – oui, c’est très bien

et là, la fleur donnée par le vieux type : sublimissime…

Où est la maison de mon ami ?, un film (formidable) d’Abbas Kiarostami (1987)