le 18 du mois dernier, dans un éclair de lucidité irradiant une psyché sans doute embrumée et défaillante étaient écrites ces quelques lignes :

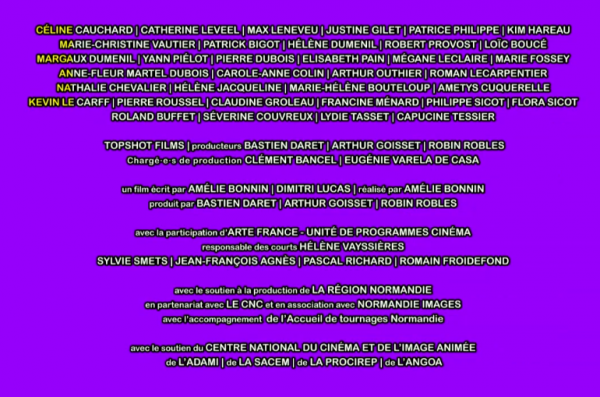

Ils étaient les brigades rouges (2011) réalisation Mosco Levi Boucault (impek), quatre entretiens avec les guerilleros qui attaquèrent le « convoi » au matin du 16 mars 78 vers neuf heures du matin (une dizaine de photo-télégrammes) – où on parle de l’activité sexuelle des brigadistes (raison pour laquelle le réalisateur se fâchera avec Mario Moretti, le chef du « commando » qui ne voulait pas que cette mention libidinale soit abordée – au point de faire retirer son nom de la jacquette du dvd) (les trois autres intervenants : Valerio Morucci, Prospero Gallinari (aujourd’hui décédé) et Raffaele Fiore

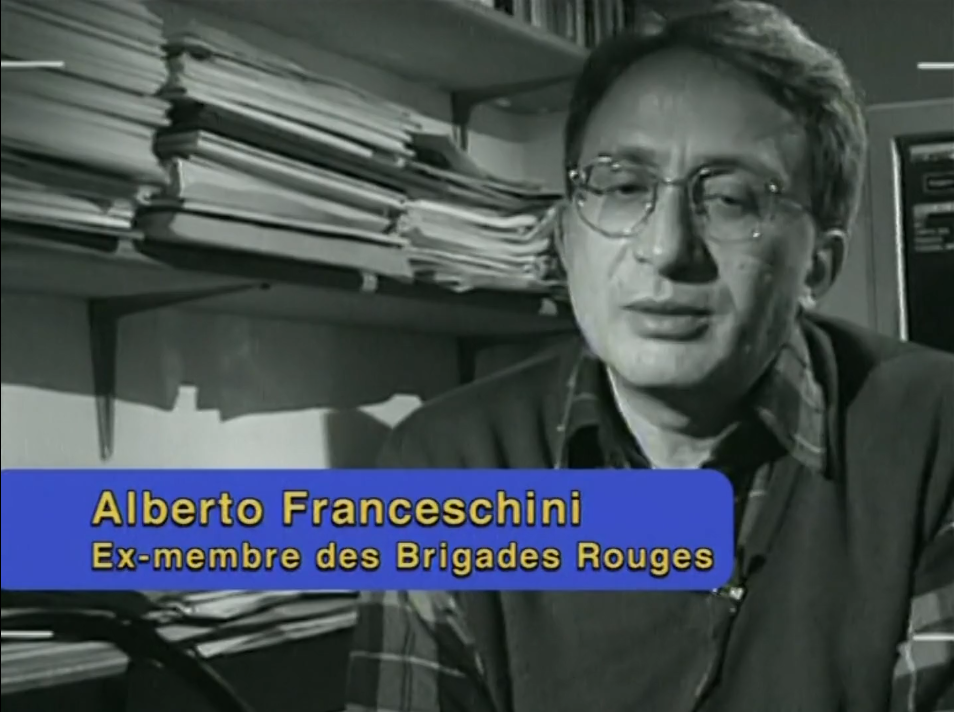

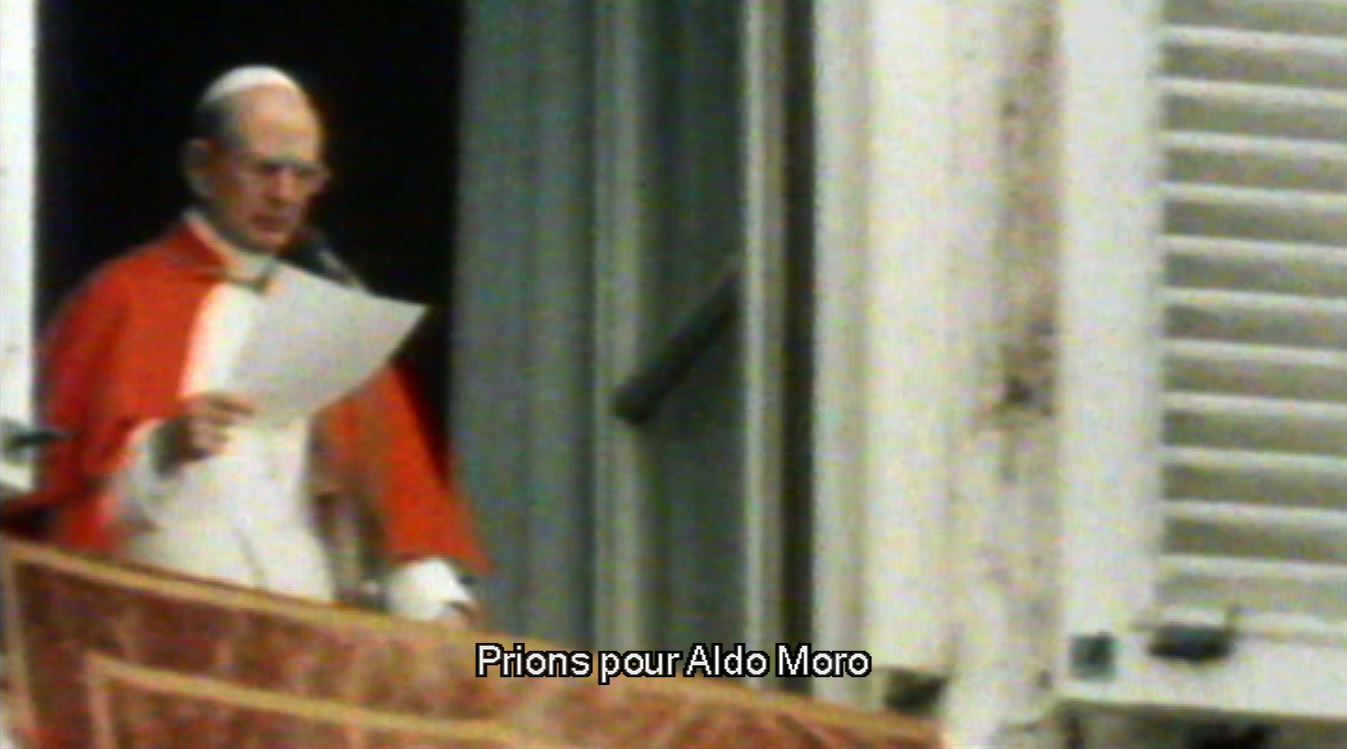

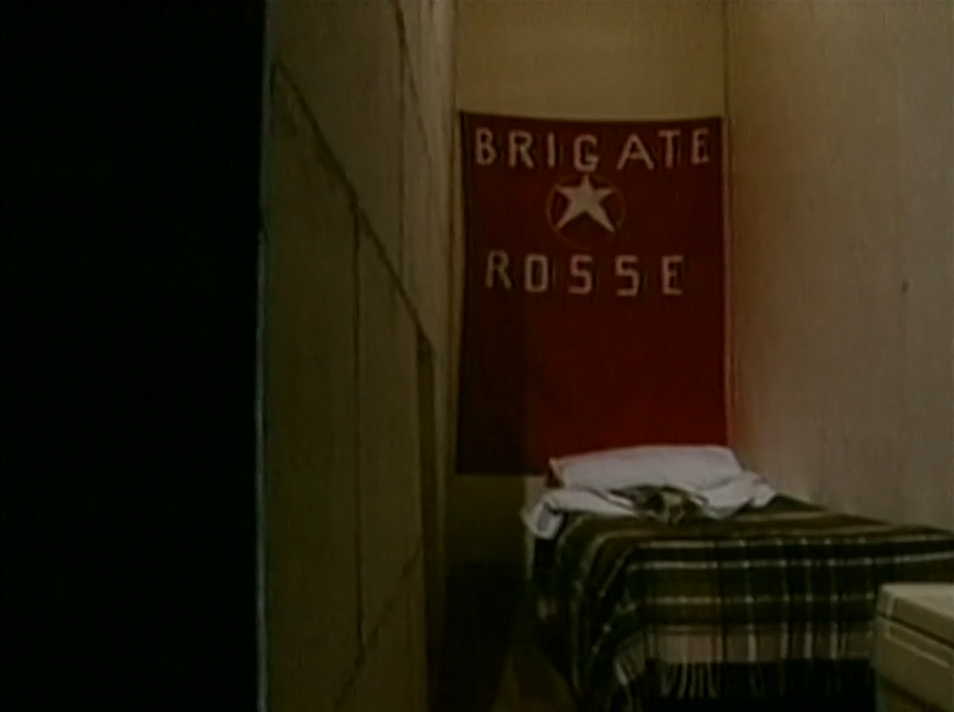

On se (et vous) propose donc ici d’élucider une part de ce film en présentant des portraits rapidement ébauchés de ces quatre personnes qui eurent un rôle de premier plan à jouer durant ces journées de terreur (de la mi-mars au 9 mai 1978). Ces quatre personnes furent arrêtées par la police dans le début des années 80, jugées, emprisonnées. Elles livrent ici leur rôles et les raisons de ce qu’elles ont commis : en l’occurrence, une volonté de prise en compte des conditions de vie ouvrières et une volonté politique de les faire changer. En mieux, et si possible, humainement. Pour cela, une seule solution (à l’état d’ébauche, au début des années 70, puis progressivement se détournant vers la lutte armée à la fin de cette décennie rouge sang) : la révolution.

Pas plus, mais certainement pas moins.

Elles ont échoué : il se peut que cette défaite soit due à l’escalade, provoquée pour une bonne part, par le pouvoir en place (lui-même guidé et aiguillonné par une extrême-droite et des restes foisonnant d’un fascisme qui tenait le pays pendant une bonne vingtaine d’années, avant guerre) pouvoir qui les poussait à toujours plus de lutte armée (on dit surenchère). Elles suivirent par là (ces personnes, et les Brigades rouges – et les autres groupes armés, probablement) et prirent au pied de la lettre l’une des maximes marxistes qui fonde la révolution, soit que « l’arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes ».Ou alors « la révolution vogue sur un fleuve de sang ». Mais sans la force, comment faire pour que les choses adviennent ? Ce type de question, aujourd’hui même, aujourd’hui, semble d’une actualité de terreur…

Essai qui fait suite au Cuisine 1 ici posé il y a quelque semaines.

Les événements antérieurs à ce rapt, cet enlèvement, cet assassinat, seront explicités dans un billet à paraître demain, pendant le week-end donc.

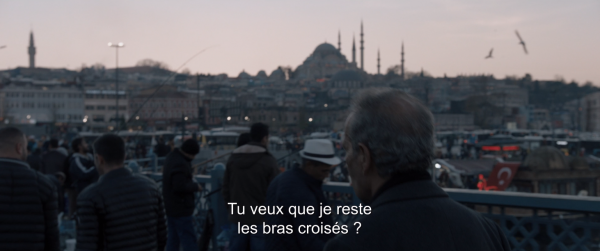

Ici la scène, ce matin-là (dix heures trente)

On distingue les trois voitures : la première, blanche, est celle que conduisait Mario Moretti – la deuxième, noire, est celle où se trouvait Aldo Moro et deux membres de son escorte – la troisième, blanche, celle des trois autres membres de l’escorte d’Aldo Moro (les cinq membres de cette escorte seront impitoyablement tués durant le rapt).

Le film raconte les raisons de ce rapt (on explicite ces raisons dans un autre article) et donne la parole à quatre des dix (ou douze) membres de ce commando. À Mario Moretti, donc, le « chef » de ce commando, qui conduisait la voiture blanche et à trois des quatre guérilleros qui, grimés en pilote d’avion, firent feu sur l’escorte et la décimèrent en moins d’une minute, ce matin-là.

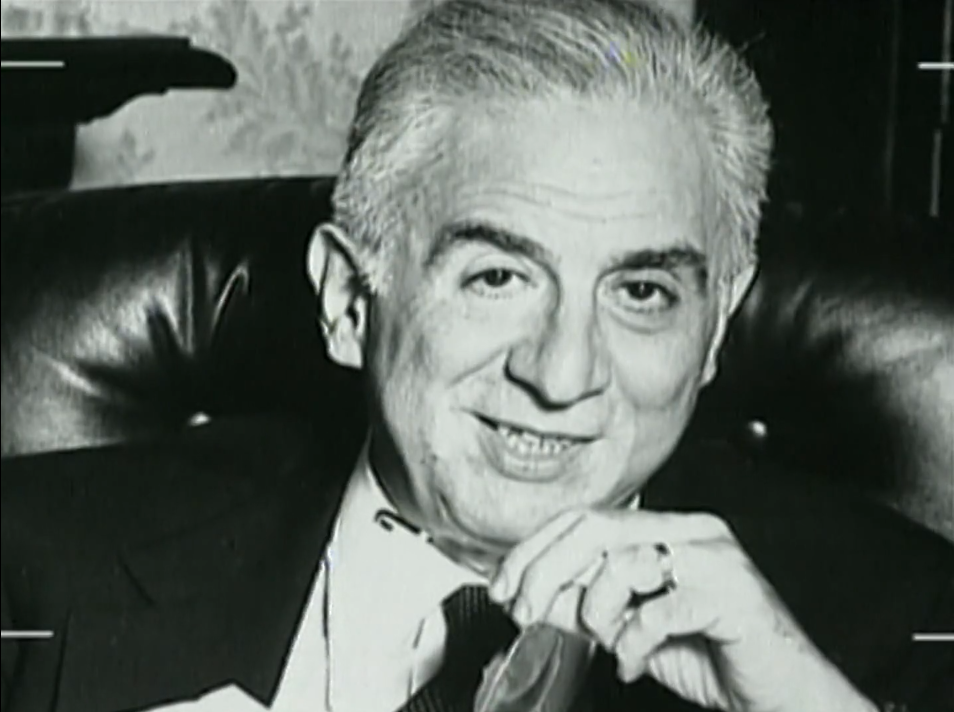

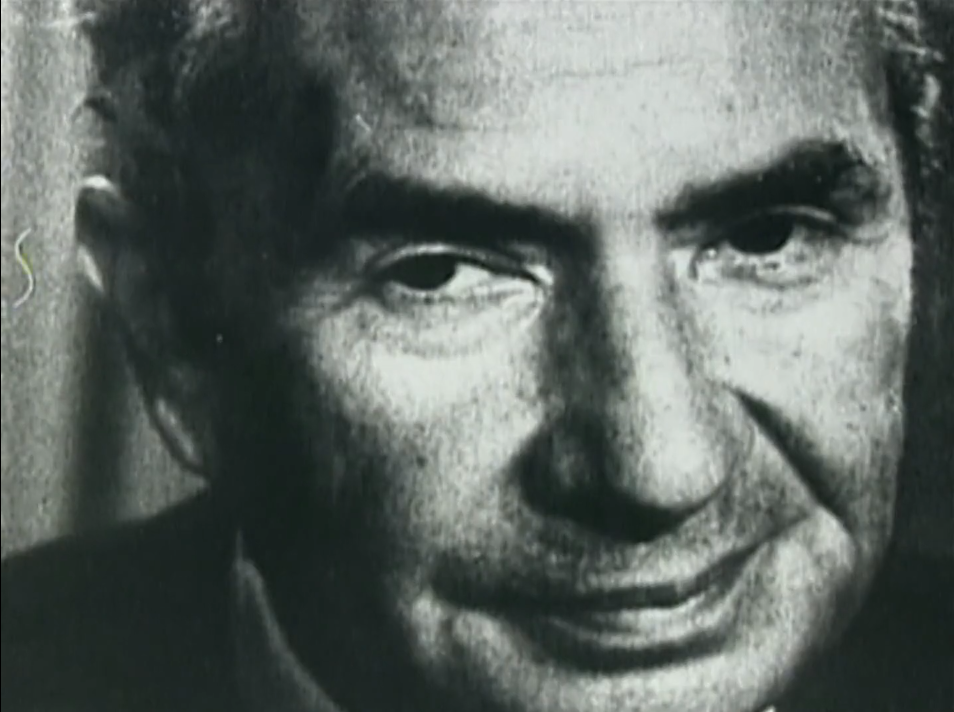

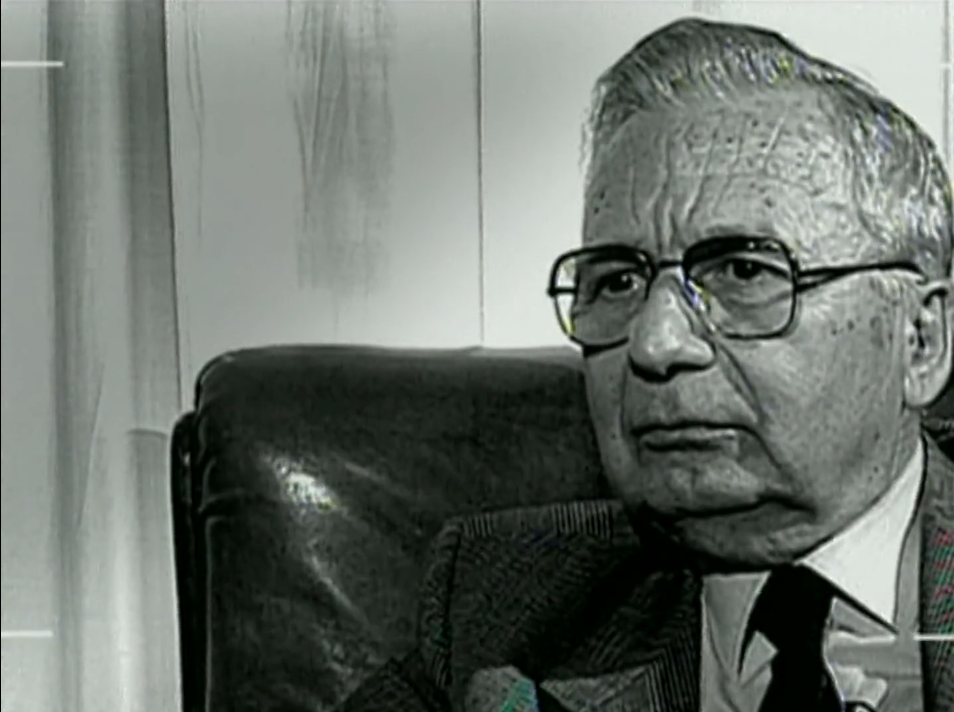

Allons-y. Voici (dans l’ordre d’apparition à l’image) Prospero Gallinari (1° janvier 1951, 14 janvier 2013 ) – ici en 2011, avec ses lunettes de soleil

(32 ans de prison, en semi-liberté pour des problèmes de santé) – là chez lui, sans lunettes

c’est lui qui s’occupait de nourrir et soigner Moro dans la « prison du peuple » – on le voit ici qui montre ses poings fermés en signe de combat au procès de Turin (1974, il a 23 ans) ouvrier chez Siemens

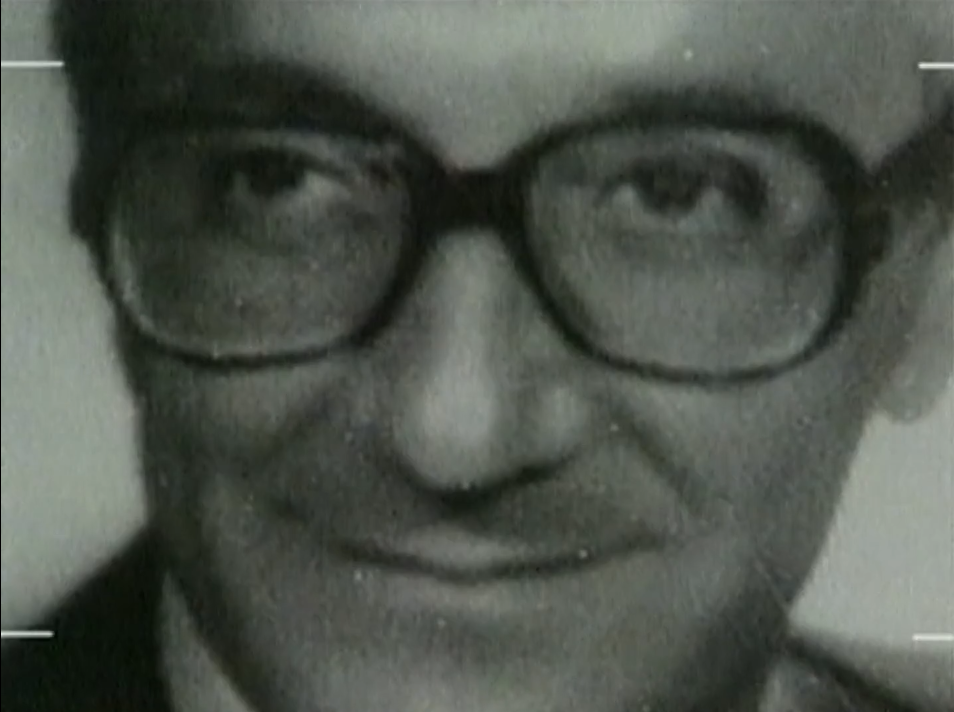

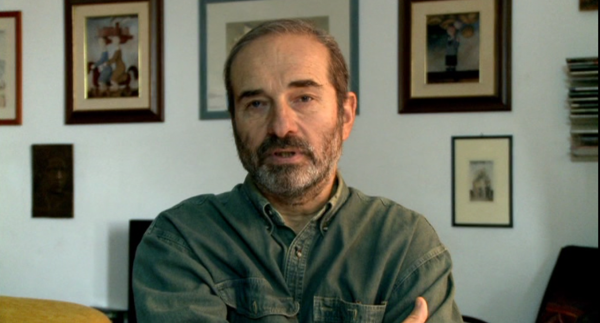

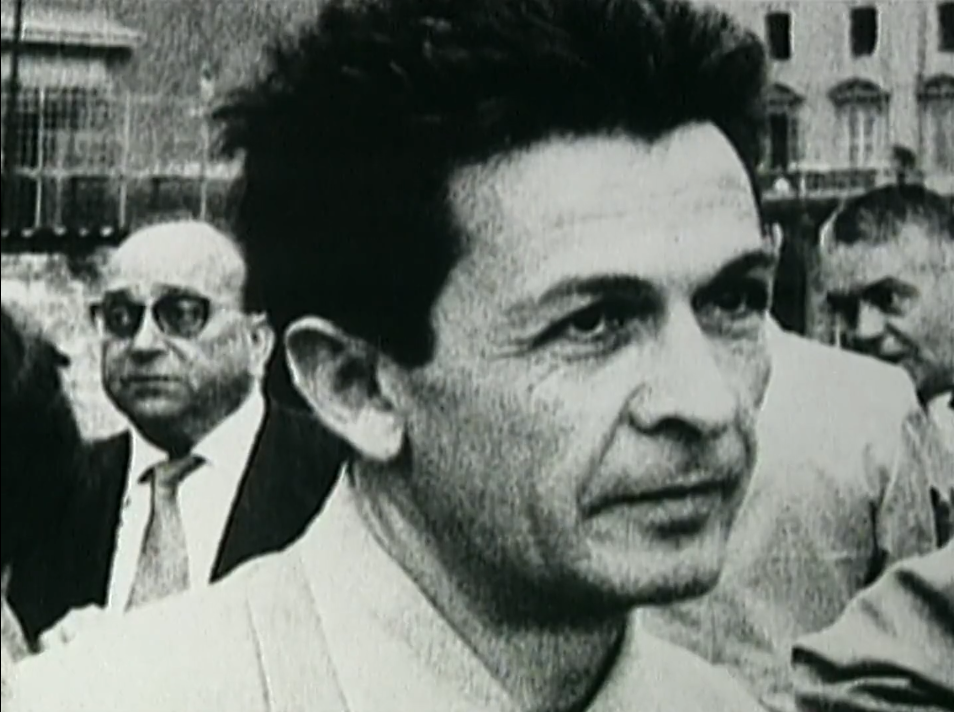

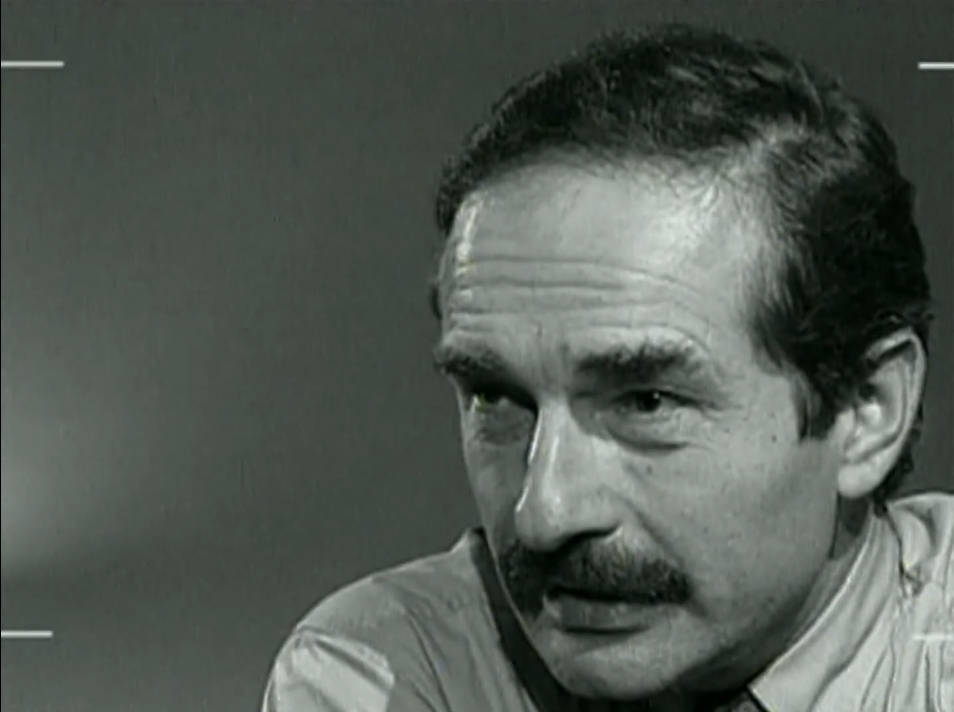

Puis voici Valerio Morucci (22 juillet 1949 – il a 28 ans au moment du rapt) colonne de Rome, petits boulots et joie de vivre

libéré après quinze ans de prison – il se chargeait de porter les lettres de Moro (avec Adriana Faranda), et les communiqués des Brigades rouges aux journaux (plus tard, dans les années 90, il semble qu’il ait été recruté par les services de renseignements italiens – ces histoires-là, pléthores et foison ,constituent en Italie une vraie mine d’or éditoriale et fantasmatique tant qu’elles en deviennent une discipline intitulée diétrologie… ) (on a pour notre part ici une forte réticence à prendre en compte ces élucubrations – et on tente aussi, d’éviter ce type de gouffre sans fond, une espèce d’égout où se trouverait tout et surtout n’importe quoi).

Puis Raffaele Fiore (7 mai 1954 – 24 ans lors du rapt)

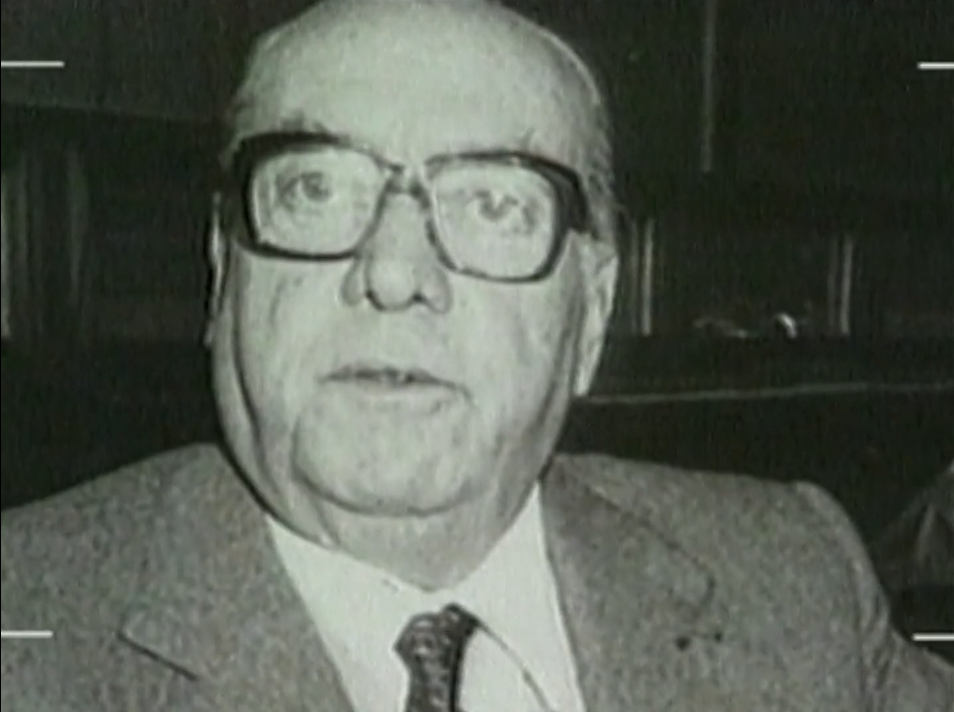

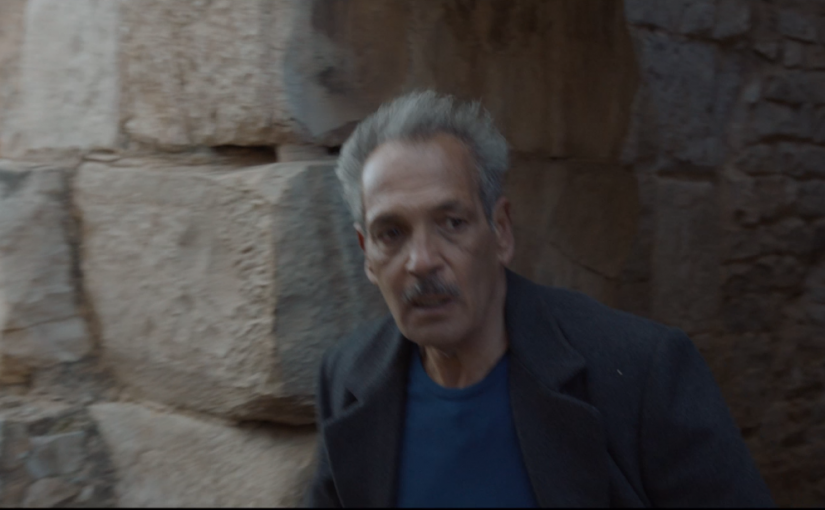

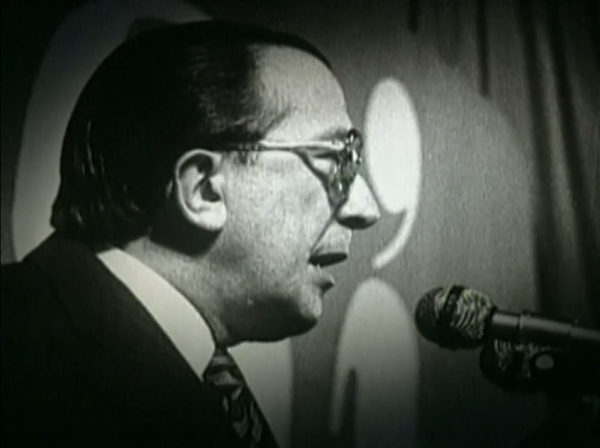

ouvrier lui aussi aux usines Breda (colonne de Turin) (condamné à 31 ans de prison, libéré) et puis Mario Moretti (Brigades rouges historique – 16 janvier 1946 – technicien Siemens, 32 ans au moment des faits – perpétuité, dort tous les soirs en prison)

un des fondateurs des Brigades Rouges

un des fondateurs des Brigades Rouges